Alle Beiträge von EmilHinterstoisser

Ans Ehen (oder: Brettl und die parfümierten Frauen)

Brettl war gerade das sechste Mal geschieden worden, als er beschloss, sich fortan An zu nennen, und wir sagten:

Brettl, bist du bescheuert? An, das klingt wie Prinzessin Anne.

Dann sprecht es halt französisch aus, wenn euch das lieber ist, ohne N, nur A, aber dann mit Accent bitte.

Nein Brettl, du bist der Brettl, oder vielleicht noch der Andi. Aber nicht der An.

Brettl heißt mit amtlichem Namen Andreas Brettlhuber. Brettls Vater war früher Schirennläufer gewesen, er hatte es bis in den Weltcup gebracht. Das weiß man von Brettls Vater. Was man nicht von ihm weiß: Dass er sechs Kinder mit vier Frauen gezeugt hat. Brettl war das erste Kind mit der ersten Frau. Brettl fand seine Mutter toll, so wie man seine Mutter als Kind toll findet, doch je älter er wurde, fand er sie zunehmend verbittert und verschlossen, eine Dame, die ihre Gefühle nicht zeigt, er wollte mehr und mehr zu seinem Vater, er wurde neugierig auf die anderen Frauen seines Vaters. Wenn das Sprichwort Wie der Vater so der Sohn zutrifft, dann trifft es sicher auch auf Brettl und seinen Vater zu. Brettl hat zwar erst zwei Kinder, dafür war er schon sechsmal verheiratet.

Wenn man Brettl fragt, wieso er denn schon sechsmal geheiratet hat, um sich dann sechsmal scheiden zu lassen, wieso er denn das Heiraten nicht irgendwann mal hat sein lassen, so sagt er: Ich wollte nicht heiraten, die Frauen haben mich dazu gedrängt, oder, vielleicht stimmt das nicht, ich wollte doch heiraten, in dem Moment, als sie mich fragten, wollte ich bei ihnen sein, ich muss nämlich Folgendes sagen: Ich haben einen außerordentlich ausgeprägten Geruchssinn, ich kann Frauen sehr gut riechen, selbst wenn sie sich einparfümieren, kann ich das Dahinter riechen, ich bin dann umso mehr betört von Geruch einer Frau, wenn ich mich durch ihre Parfümwolke durchgearbeitet habe, es zieht mich zu ihr hin, ich kann nicht anders als ihr nahe zu sein, und wenn sie mich dann fragt, ob wir heiraten, sage ich natürlich ja, ich kann nicht anders, ich will ihr nahe sein. Doch mit der Zeit, das war bisher bei jeder Frau so, wird mir ihr Geruch schal, es ist, als sei sie für mich gestorben, nicht mehr lebendig, wieder eingehüllt in ihre Parfümwolke wie in einen Kokon, nicht zugänglich für menschliche Nähe und Liebe, und ich rieche plötzlich verstärkt andere Frauen, mich zieht es zu ihnen hin, ich will ihnen nahe sein, ich kann nicht anders.

Dann höre ich von der jeweils aktuellen Frau: Ich will die Scheidung! Ganz strikt, kein Fragen, was denn los sei, kein Selbstinfragestellen der ständigen Parfümwolkerei, nein, nur: Ich will die Scheidung! Was soll ich da sagen? Ich will nicht zwingend die Scheidung, genauso wenig zwingend, wie ich die Heirat will. Ich will bloß eine andere Frau, die ich wieder riechen kann, der ich nahe kommen und die ich lieben kann.

Viele werfen Brettl vor, er habe seine bisherigen sechs Frauen nur wegen des Geldes geheiratet, denn es waren durchgehend vermögende Frauen, von deren Vermögen er dann bei der Scheidung die Hälfte zugesprochen bekam. Brettl meint dazu: Ich glaube, ich habe hinter ihrer Parfümwolke gerochen, dass sie Liebe brauchen, durch meinen scharfen Geruchssinn, aber sie nebelten sich weiter ein, sodass es selbst für meinen scharfen Geruchssinn zu viel wurde, um ihnen nahe zu sein. Die Frauen, die ich erobere, glauben, durch Heiraten meine Liebe an sich binden zu können, anstatt sich selbst für die Liebe zu öffnen. Da ist es doch gut und recht, dass ich bei der Scheidung ihr Geld nehme für diesen Missbrauch an mir.

Ich selbst, sagt Brettl, muss mich allerdings allmählich fragen, wieso ich denn nur Frauen erobern will, die eine Parfümwolke mit sich herumtragen. Sie tragen diese Parfümwolke ja nicht zum Spaß mit sich herum, nein, sie haben Angst vor der Liebe und schützen sich vor ihr. Deshalb habe ich auch meinen Namen zu An geändert, als äußeres Zeichen, dass sich etwas ändern muss. Ich will mich von meiner Sucht befreien, verschlossene Herzen öffnen zu wollen. Es ist anstrengend, verschlossene Herzen zu öffnen, die, sind sie endlich geöffnet, ihren Liebeshunger gierig stillen, um sich dann wieder zu verschließen. Ich will mich für offene Herzen öffnen, die mich lieben wollen.

Mit Suzanne auf dem Hügel

Armin ist aufs Land gezogen, um Ruhe zu finden. Er wohnt in einem ehemaligen Bauernhof, den er zu einem modernen Wohnhaus umgebaut hat. Gleichzeitig hat er seine Wohnung in der Stadt behalten. Kann er sich das leisten? fragte ich mich anfangs. Mittlerweile frage ich mich das nicht mehr sondern denke nur: Armin kann sich das leisten. Armin führt zwei Haushalte, aber nicht alles hat er doppelt. Wenn er auf seinem Bauernhof ist und etwas braucht, das in seiner Stadtwohnung ist, ruft er mich an und ich bringe es ihm. Armin bezahlt mich dafür. Er hat mir einen eigenen Wagen für diese Dienste zur Verfügung gestellt.

Armin hat mich heute Früh angerufen, er sagte, er bräuchte dringend ein Buch aus seiner Stadtwohnung, und ich sagte: Ja, Armin, ich habe Zeit, ich bringe es dir. Ich radelte zu seiner Wohnung, suchte das Buch in seinem gut sortierten Bücherschrank und fand es: Alte Ansichten des Ammersees. Wieso braucht er denn das? Er braucht doch nur aus den Fenstern seines Bauernhofs zu sehen und hat neue Ansichten. Aber dann dachte ich: Er braucht es halt. Ich ging zum Stellplatz des Wagens in der Tiefgarage, legte das Buch auf den Beifahrersitz und fuhr los. Ich fuhr über die Autobahn, denn wenn Armin Dinge haben will, dann will er sie schnell haben, da brauche ich ihm nicht zu kommen mit: Ich bin über die Landstraßen gefahren, das ist schöner. Und schließlich bezahlt er mir für die Dienste, also halte ich mich an die Regeln, an Armins Regeln.

Nur beim Zurückfahren in die Stadt, da nehme ich mir die Freiheit, Umwege zu fahren, stehenzubleiben, ein paar Schritte zu gehen, die Landschaft zu spüren. Diesmal fuhr ich von Armin gleich den Hügel hoch in den Wald. Oben, schon ziemlich weit oben, ist eine weite Lichtung. Dort stellte ich den Wagen ab. Ich ging ein paar Schritte über die Wiese und schaute über den See unter mir. Der Himmel war mächtig mit Wolken aufgeladen, kam jetzt am Abend aber doch zur Ruhe und ließ ab und zu ein paar tiefe Sonnenstrahlen herab. Warum schreibe ich das? Von den Wolken und den Sonnenstrahlen. Weil ich nicht malen kann. Sonst würde ich ein Bild malen. Das würde meine Stimmung viel besser beschreiben als Worte. Glaube ich zumindest.

Worte. Kamen mir in den Kopf, dort oben auf dem Hügel. Wurden mir eingeflüstert. Und ich kann es nicht lassen, sie aufzuschreiben:

Hinter diesem Weg ist ein weiterer, es ist der Pfad, den ich noch nicht gehe, aber ich spüre, wie er sich nach mir sehnt, er ruft mich, laut und schmerzvoll. Ich kannte einen Mann: Er lebte in seinem Gefängnis. Seine Geschichte erzähle ich mir oft. Er träumte von etwas, er nannte es seine heilige Erfüllung, und als er sich befreit hatte, führte er sein Land, er lehrte die Liebe und lebte sie. Ich gehe auf diesem Weg, ich lebe wie ich lebe, und die Liebe zieht mich hin zu diesem weiten, wahren Horizont.

Die Luft um mich war klar, dort oben auf dem Hügel mit dem See unter mir, den Bäumen neben und dem Himmel über mir. Alle Wege vereinigten sich für einen kurzen Moment zu einem wahren. Ich hörte eine Trompete. Ihr Klang berührte mich und heiligte den Moment. Ihr Klang erschien mir wahrhaftiger als alle Worte, die ich jemals schreiben werde. Ich will nicht schreiben, Worte frustrieren mich. Es fehlt ihnen etwas. Ich schreibe nur, weil ich nicht Musik machen kann.

Die Trompete verschallte. Ich ging zurück zum Wagen und summte die Melodie, die sie gespielt hatte. Ich konnte sie nicht notieren, nein, Musik notieren kann ich nicht, ich notiere so viel, aber Musik fliegt mir dauernd davon. Vielleicht berührt sie mich genau deswegen so. Trotzdem, diese Melodie wollte ich nicht verlieren.

Im Wagen machte ich das Radio an. Es war wie ein Wunder: Die Musik, die ich gesucht hatte, kam zu mir. Ich danke dem Redakteurin, die sie für mich gefunden hat. Ich danke Suzanne für die Musik, die sie gemacht und aufgenommen hat. Sie begleitete mich über die Wege durch die grünen Hügel nachhause.

Sus und Mari (Zwei Schwestern) – Versuch einer Szene

Sus und Mari stellen gerne Situationen dar: Sus schwimmt durch einen Fluss, während Mari am Ufer bleibt. Als Sus am anderen Ufer ankommt, rufen sie einen Kameramann, der sich mit seiner Kamera auf einem Boot in der Mitte des Flusses befindet. Der Kameramann macht ein Bild. Das Bild zeigt Mari auf der einen, Sus auf der anderen Seite des Flusses. Sus und Mari nennen das Bild Hierzulande und dortzulande, hier mit und dort ohne Gewande, denn Sus hat sich zum Schwimmen ausgezogen und steht nackt dort, während Mari sich hier Sus‘ Kleid so über den Kopf gezogen hat, dass nur ein Schlitz für ihre Augen freibleibt. Das Bild ist sehr bekannt. Es macht die beiden berühmt. Die Feuilletonisten stürzen sich auf das Bild, rätseln über sein Motiv und kommen fast einhellig zu dem Ergebnis, dass man dort, in der Fremde, nackt ist, und hier, in der Heimat, sich lächerliche Verkleidungen über seinen Körper wirft. Sus und Mari meinen dazu: Das kann schon so sein. Kleidung wird schrecklich ideologisiert. Im Winter gehe ich gerne vollverschleiert, sagt Sus, weil es mich im nackten Gesicht genauso friert wie am restlichen Körper. Deswegen bin ich keine Muslime. Ich dagegen schon, sagt Mari, auf das berühmte Bild zurückkommend: Als ich mir Sus‘ Kleid über den Kopf zog, wollte ich eine Muslime sein. Oder war ich doch eine Christin, der das Kopftuch zu weit in das Gesicht gerutscht ist? Ich mit meinen rötlichen Haaren bin die nackte Hexe am anderen Ufer, sagt Sus. Wo ist der Scheiterhaufen?

Wer sind Sus und Mari? Sie haben die selbe Mutter, aber nicht den selben Vater. Sus und Maris Mutter Anne schimpft über die Väter ihrer Töchter, von denen sie sich jeweils kurz nach der Zeugung getrennt hat. Keiner der beiden Väter ist bei der Geburt von Sus und Mari dabei gewesen. Keiner ist später im Leben der beiden dabei. Es ist ein Heranwachsen ohne Väter. Vielleicht ist das der Grund, weshalb die beiden als Kinder beschließen, Nonnen zu werden.

Mari kennt Wolfgang und sagt: Wolfgang heißt Thomas, aber ich nenne ihn Wolfgang, denn er hat einen Gang wie ein Wolf. Von Wolfgang gibt es ein Bild, das ihn auf einer Kloschüssel sitzend zeigt. Das Bild heißt: Wolfgang beim Stuhlgang.

Mari hat ein Kind geboren. Ob Wolfgang oder Thomas der Vater ist, weiß sie nicht. Am liebsten sei ihr die Vorstellung, sie habe ein Kind von zwei Männern, sagt sie. Das Kind ist – nach langem Kampf – bei der Geburt gestorben. Mari hat dabei viel Blut verloren. Sus hat ein Bild gemacht mit Mari in ihrem verlorenen Blut. Sie nennen das Bild: Das ist mein Blut, das für euch Männer vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Ein Feuilletonist kommentiert das Bild entnervt mit: Die kranken Schwestern, woraufhin Sus meint: Mari und ich werden keine Nonnen mehr, wie wir das als Kinder wollten, sondern Krankenschwestern. Denn die kranke Gesellschaft braucht ihre Schwestern.

Wieviel ist genug? (Besessen vom Besitzen)

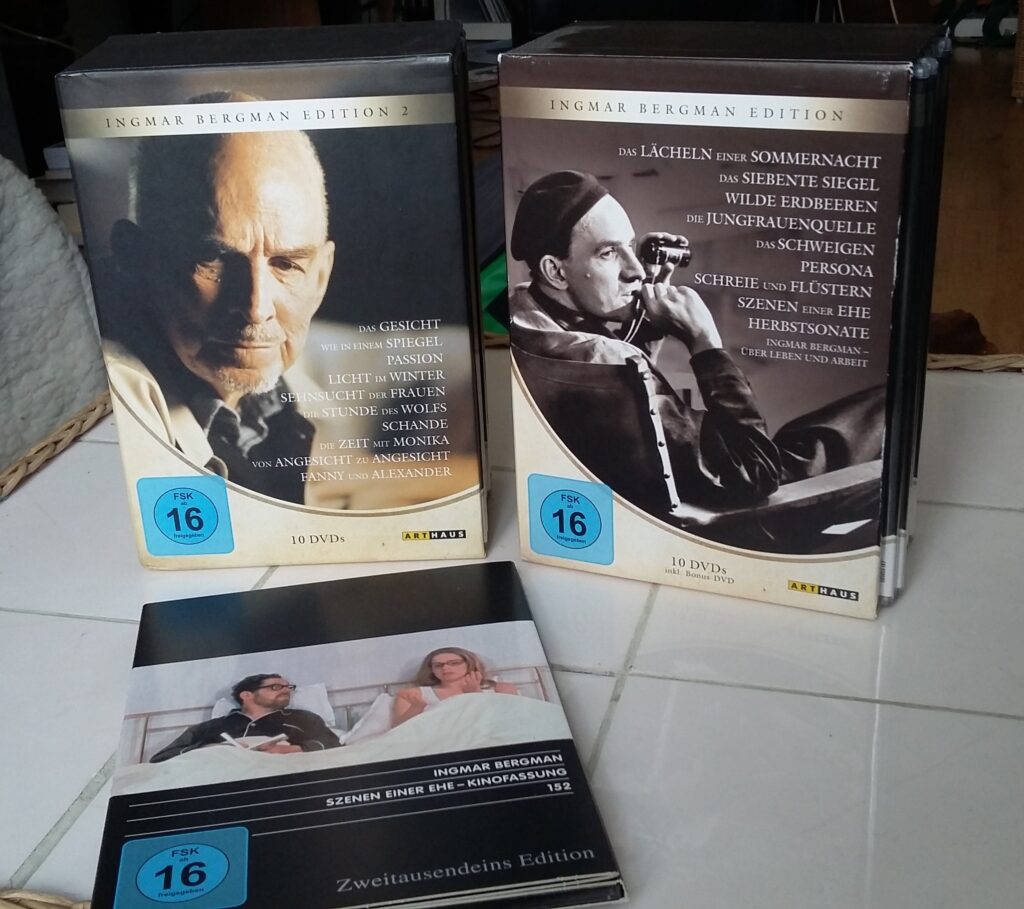

Till und ich sprachen über den Film Szenen einer Ehe von Ingmar Bergman, und Till sagte: „Den würde ich gern mal wieder sehen“, und ich sagte: „Ich hab ihn auf DVD, ich geb ihn dir mit“, und er sagte: „Willst du ihn nicht selber sehen, jetzt, wo wir gerade über ihn gesprochen haben?“ und ich sagte: „Ich habe ihn zweimal auf DVD“, gab ihm die DVD in der Ausgabe von zweitausendeins und verwies stolz auf meine Ingmar-Bergman-Edition von arthaus, zwanzig Filme von Ingmar Bergman, darunter natürlich auch Szenen einer Ehe. „Ich schenk sie dir“, sagte ich zu Till, und bereute diesen Satz im selben Moment, denn eine DVD gibt mir die Sicherheit, einen Film zu besitzen, ihn jederzeit ansehen zu können, das Ansehen von Filmen beruhigt mich, und eine zweite DVD von einem Film zu haben, gibt mir die Sicherheit, einen Film ansehen zu können, wenn eine DVD kaputt- oder verlorengeht. Es kommt mir vor wie ein krampfhaftes Festhalten an einer Sicherheit, die es nicht gibt. Bilder sind vergänglich wie das Leben, trotzdem will ich sie festhalten.

Till nahm die DVD und ging. Ich war allein vor meinem kleinen Heimkino, es wäre die perfekte Gelegenheit gewesen, einen weiteren Film meiner Ingmar-Bergman-Edition anzusehen, zum Beispiel Das Gesicht oder Die Jungfrauenquelle, die habe ich noch gar nicht gesehen, oder Licht im Winter noch einmal, oder Die Stunde des Wolfs, zwei meiner Lieblinge. Stattdessen ging ich in die ARD-Mediathek und sah Alice in den Städten von Wim Wenders. Seit ich die Ingmar-Bergman-Edition besitze, hat mein Verlangen, Ingmar-Bergman-Filme zu sehen, merklich nachgelassen, das Interesse ist noch da, aber nicht mehr dieses unbedingte Verlangen, der Besitz hat mich abgestumpft, auf grässliche Weise satt gemacht, statt dessen sehe ich Wim-Wenders-Filme aus der ARD-Mediathek, was mir vorher nie in den Sinn gekommen wäre. Ich sehe Film, ohne zu besitzen. Macht mich das zu einem besseren Menschen?

Manchmal sehe ich gar keinen Film, sondern setze mich im Freien ins Gras und betrachte den Himmel. Ich betrachte den hellen Mond und die Sterne neben ihm und wundere mich, wieso ich genau hier und jetzt auf dem Raumschiff Erde bin, das sich durch diese unendlichen Weiten dreht, ich habe Angst, dass meine DVDs bei diesem Drehen verloren gehen, ich spüre, wie ich den Halt verliere, ich möchte verstehen, warum und worum sich alles dreht, und dann möchte ich es nicht verstehen sondern mich einfach in der Luft bewegen wie ein Vogel oder im Wasser wie ein Fisch. Ungläubig berühre ich mit meiner Menschenhand die Erde unter mir. Ich betrachte meine Hand im Mondlicht. Ich atme tief ein und aus und denke: Der Mensch, zum Beispiel ich, redet sich Dinge ein, an die er dann glaubt. Der Mensch redet sich seit geraumer Zeit ein, dass alles immer mehr werden soll. Dabei geht das nicht: dass alles immer mehr wird. Ein Schneeball rollt den Hang hinunter und wird immer größer, aber im Frühling schmilzt er zu Wasser. Die Erde ist die Erde, nicht mehr und nicht weniger. Jedes wirtschaftliche Problem ist ein Verteilungsproblem. Geld – ohnehin eine rein menschliche Erfindung, dessen Nutzen und Wert durch Perversion verloren zu gehen scheint – kann nicht ausgehen, es kann nur schlecht verteilt sein. Wenn der Reiche nicht mehr ausgeht zum Essen und Trinken, gibt er dem Wirt kein Geld mehr und der Wirt wird arm. Werden viele Wirte arm, gehen sie zum Reichen und berauben ihn. Statt dass der Reiche schon vorher, bevor er beraubt wird, mit den armen Wirten teilt! Wer hat als Erster begonnen sich einzureden, dass individueller Besitz ein erstrebenswertes Gut ist? Wer hat mir eingeredet, dass DVDs-Besitzen ein erstrebenswerter Zustand ist? Hat die Angst uns das eingeredet? Woher kommt die Angst?

Ich habe Alice in den Städten von Wim Wenders gesehen. Ich habe beim Sehen nicht besessen, ich war nicht besessen zu besitzen. Ich habe gesehen: Leben und Liebe. Und solange ich nicht verstehe, dass Leben und Lieben die einzigen erstrebenswerten Zustände sind, werde ich nicht glücklich sein.

Weiße Talkshow, Thema: LSB

Weiß ist im Moment keine Modefarbe, obwohl so viele weiße Wagen auf den Straßen fahren, aber das sind wahrscheinlich alles Rassisten. Oder sie haben sich schon einen neuen schwarzen bestellt und müssen notgedrungen mit ihrem weißen herumfahren, bis sie den schwarzen bekommen. Vielleicht sollte man als Weißer-Wagen-Besitzer den Shitstorm einfach ertragen und den weißen Wagen behalten, ist ja auch ökonomisch und sogar ökologisch sinnvoller. Aus Überzeugung zur Friday-for-future-Demo im weißen Wagen vorfahren, nicht mit dem trendigen schwarzen, das wäre doch mal ein mutiges Zeichen. Jedenfalls war ich in einer Talkshow eingeladen und wurde mit einem weißen Wagen vom Bahnhof abgeholt. Das geht ja gut los, dachte ich mir, nächstes Mal nehme ich mir mein Klapprad mit oder ich gehe zu Fuß.

Der Stargast der Show, eine bekannte lesbische schwarze Behinderte, war schon da als ich mit dem weißen Auto eintraf, ich fragte sie nicht, ob sie mit einem schwarzen Auto abgeholt wurde, denn wir legten sofort los und der Moderator fragte sie: Wie ist das Leben als lesbische schwarze Behinderte, als LSB?

Die LSB schnappte tief nach Luft, ich spürte ihre Anspannung und Empörung, und sie sagte: Zuerst werde ich mit einem nicht barrierefreien Zugang konfrontiert, nun werde ich von der ersten Frage an stigmatisiert, werde in die lesbische schwarze behinderte Ecke gedrängt. Können Sie mich nicht wie einen normalen Menschen behandeln?

Natürlich, sagte der Moderator, aber Sie selbst haben ja die Aufmerksamkeit auf sich gezogen mit dem Post #LSBlivesmatter.

Ich sehe schon: Hier schlägt mir die totale Ignoranz entgegen, die Ignoranz der weißen Elite.

Sie sprang auf und verließ schluchzend den Raum.

Dieser Abgang des Stargastes war früh und nicht geplant. Um sie herum war die ganze Show aufgebaut. Nun sollte eigentlich Funny van Dannen auftreten mit seinem Song Lesbische schwarze Behinderte – sozusagen die Hymne der LSB-Bewegung. Funny trat auch auf, aber er sang seinen Song Menschenverachtende Untergrundmusik.

Nach seinem Auftritt ging Funny gleich wieder, und ich blieb als einziger Gast in der Show übrig. Der Moderator fragte mich:

Herr Hinterstoisser, was trieb Sie zu dem verhängnisvollen Post #Whitelivesmatter auf Ihrer Seite?

Wieso verhängnisvoll?

Nun, vor allem die LSB-Bewegung protestierte ja heftig und bezeichnete Sie als Rassisten, dem das Schreiben verboten gehört.

Ja. Krasse Intoleranz. Da muss sich die LSB-Bewegung wohl mit ihrer eigenen Intoleranz auseinandersetzen.

Was wollten Sie mit Ihrem Post aussagen?

Ich weiß es nicht. Ich hab ihn einfach gemacht. Aus einem Affekt heraus, ohne ihn intellektuell durchzukauen. Ich hatte eine Wut auf diese ganzen Gutmenschen, die plötzlich gegen Rassismus sind und doch ständig nur neue Feindbilder suchen.

Sie haben den Post nachträglich geändert.

Ja, ich bin ein feiger Mitläufer. Ich habe Angst, in die Trump-Ecke geschoben zu werden. Ich steige ein in das beliebte Schwarz-Weiß-Malen: Rassist – Gutmensch. Täter – Opfer. Die Welt braucht Einteilung. Um nicht die Verantwortung für das eigene Tun übernehmen zu müssen.

Aber die Weißen haben nun mal jahrhundertelang die Schwarzen unterdrückt.

Ja. Und Sie zahlen einen hohen Preis dafür. Der weiße Kolonialherr bringt den schwarzen Neger um und verkrüppelt sich selbst. Er ist ein seelischer Krüppel, er hält sich selbst nicht aus. Das ist traurig. Hätte er den Neger nur leben lassen. Aber etwas trieb ihn zu dieser Tat. Was?

Da sprang plötzlich Funny überraschend aus dem Dunkel ins Licht und begann zu singen: LSB.

Zart, ganz zart – oder: Wenn Mütter ihre Söhne verlieren (Teil 2 der Hirsch-Dilogie)

In diesem Moment passierte alles. Sie ließ ihren Tränen freien Lauf, sie, diese harte Frau, die so hart zu sich selbst war und so hart zur Welt. Alles war klar in diesem Moment. Ich spürte sie, die Klarheit. Ich wusste sie nicht. Sie war ungewusst. Die harte Frau löste den Dutt in ihrem weißen Haar und ließ es frei fallen, über Schulter und über Rücken, was sie sonst nie tat. Es beeindruckte mich, es hatte etwas Sinnliches und Zartes.

Dann ging sie, schluchzend, um Fassung ringend. Beschämt, dass sie mir ihre Tränen gezeigt hatte. Sie ging zur Anrichte und nahm von ihren Herztropfen, die nahm sie schon immer. Seit ich sie kannte, seit ich auf der Welt war, und das war für mich immer. Heute weiß ich: Sie nahm die Tropfen, seit ihr Herz gebrochen war. Heute weiß ich: Drei Jahre vor meiner Geburt war ihr Sohn gestorben. Nicht ihr leiblicher, sie hatte nur eine Tochter: meine Mutter. Ihr Ziehsohn. Ihre Schwester hatte ihn ihr anvertraut, weil er ledig geboren war und die Schwester ihn nicht versorgen konnte. Ihr Ziehsohn, sie hatte ihn geliebt wie eine Mutter ihren Sohn liebt. Das hat mir meine Mutter erzählt. Aber der Ziehsohn rebellierte, wusste nicht wohin mit seiner jugendlichen Kraft. Er zog in die weite Welt, kam zurück, verwirrt. Ging in seiner Verwirrung in die Berge, um zu sich zu kommen. Sah nur Abgründe und stürzte sich auf seiner verzweifelten Suche in diese.

Was für eine Trauer! Den eigenen Sohn zu verlieren! Aber die Trauer durfte nicht sein. Die Trauer war tief, abgrundtief. Machte Angst. Fassung war gefragt. Contenance. Sie ging nach dem Tod ihres Ziehsohns nie mehr auf Begräbnisse. Zu groß war die Trauer. Sie hatte Angst, dass sie wieder hochkommt. Die Trauer wurde immer größer. Ihre Gefasstheit, mit der sie die Trauer unterdrückte, war zuviel für ihr Herz. Es musste fortan mit Tropfen gestützt werden.

Ich war ein pubertierender Rebell. Wusste nicht wohin mit meiner Kraft. Ich hatte Lust auf die Abgründe in ihr, wollte sie rauskitzeln. Ich rüttelte heftig an ihrer Ordnung, ich brachte sie aus der Fassung, die Trauer war nicht mehr zu unterdrücken, sie kam hoch und mit ihr die Tränen, und mit ihnen die Angst, einen weiteren Sohn zu verlieren: ihren Enkelsohn.

In diesem Moment passierte alles, war alles klar. Ich war fassungslos ob der Trauer und der Angst, die sie mich durch ihre Tränen spüren ließ, auch wenn sie sofort ging und sich wieder fasste. Dieser Moment genügte, um das Ungewusste gewusst zu machen.

Nach ihrem Schlaganfall besuchte ich sie am Pflegebett. Sie befahl mir, das Geschirr zu spülen, obwohl keines da war, für sie war es da, Ordnung und Contenance behalten, gefasst sein: Mach es ordentlich, mein Sohn! Sei auf der Hut vor deinen Gefühlen! Sie sind zu groß für mich und auch für dich! Diese Warnung kam zu spät: Ich hatte mittlerweile ihre Gefühle übernommen, durch die vielen verbrachten Kinderstunden mit ihr, sah mich als traurigen und ängstlichen Menschen.

Ein paar Jahre nach ihr starb ein weiterer Sohn: ihr Schwiegersohn, mein Vater. Die Mutter meines Vaters, meine andere Oma, lebte da noch. Meine Vater-Oma war zehn Jahre jünger als meine Mutter-Oma, ich glaube, sie hatte ein starkes Herz, aber es war auch verschlossen, wie sonst hätte sie ihr Leben schaffen sollen, als früh Alleinerziehende von vier Söhnen? Wie soll man sein Herz der Liebe öffnen, wenn man es nie gelernt hat? Wenn man nur Unliebe erfahren hat? Am Grab ihres Ältesten, meinem Vater, schluchzte sie ergreifend, es schüttelte mich, und ich glaube zu wissen: Spätestens wenn ihre Söhne sterben, öffnen Mütter ihre Herzen.

So also wurde mein Ungewusstes zu Gewusstem. Ich setzte mich hin, unter die zarten Blätter des Baumes, und ließ mich tief in mich sinken. Ich spürte die Trauer meiner Großmütter, ganz tief. Kein Sichfassen, kein Sichverschließen, nein, ein weites offenes Land der Trauer öffnete sich vor mir. In dieses weite offene Land sang ich ein Lieb hinein, für meine Großmütter, die ihre Söhne verloren haben. Und die Trauer atmete auf und jubelte, dass sie endlich trauern durfte.

Wo ist die Liebe? fragt jeder Moment. In diesem Moment war sie da: zart, ganz zart. Alles war klar.

Gesungenes Lieb

Die Omama (Teil 1 der Hirsch-Dilogie)

Ich habe immer schon viel vorgehabt mit meinem Leben, sagt Vorderbrandner, aber meine Bitterkeit hat mich lange daran gehindert, mir das Viele vorzunehmen. Meine Bitterkeit gegenüber meiner Großmutter zum Beispiel, denn sie war ein sehr bitterer Mensch. Eine erste Wendung in meinem Leben ergab sich an jenem Abend im Jahr 1993. Was war geschehen?

Meine Großmutter war vor Kurzem gestorben, da lud mich ihre damals noch lebende Schwester nach Wien ein. Als Sechzehnjähriger dachte ich mir: Jetzt kriechen sie heraus aus ihren Löchern mit ihrem schlechten Gewissen, und ich soll dafür herhalten, es zu beruhigen. Ich hatte keine Lust, nach Wien zu fahren. Trotzdem stieg ich in den Zug. Wahrscheinlich hatte ich die Hoffnung, es würden sich andere Dinge ergeben, als in der alten muffigen Wohnung der alten Frau herumzusitzen.

Am Tag meiner Ankunft kam Franzi zur Schwester meiner Großmutter. Franzi war drei Jahre älter als ich, sie war die Enkelin der Schwester meiner Großmutter. Meine Großmutter hätte gesagt: meines Geschwisters Kinds Kind – Genitiv in Vollendung, Klarheit in der Sprache. Franzi war ein glühender Verehrer der Musik von Ludwig Hirsch, sie konnte Komm großer schwarzer Vogel mit ihrer Gitarre auswendig vortragen. Sie fragte mich: Kommst du mit ins Konzert heute Abend ins Volkstheater? Ludwig Hirsch war für mich damals ein morbider, lebensmüder Sinnierer mit wenigen lichten Momenten. Kein Wunder, dass Franzi niemand anderen gefunden hatte, der sie begleitet. Aber Franzi gefiel mir, mir gefiel die Vorstellung, ihr junger Begleiter und Liebhaber zu sein. Darf man Liebhaber eines Geschwisters Kinds Kind sein? Was darf man auf dieser Welt? Meine Großmutter hatte mir hauptsächlich erklärt, was man NICHT darf.

Wir waren recht früh im Volkstheater auf unseren Plätzen. Ich beobachtete die Leute, die in den Saal kamen und ihn füllten. Eine Magie erfasste mich. Als sei ich Teil eines verbotenen Abenteuers. Ich war in Wien, im Volkstheater, neben Franzi, um die verbotenen, dreckigen, morbiden Lieder des Ludwig Hirsch zu hören. Meine Großmutter konnte mich nicht daran hindern. Ich spürte knisternde Erregung in mir. Ich nahm Franzis Hand und drückte sie ganz fest. Franzi, meine Freiheit! Im nächsten Moment schämte ich mich dafür. Gleich danach wurde es dunkel im Saal. Ludwig Hirsch begann, seine Geschichten zu erzählen. Johnny Bertl suonierte auf seiner Gitarre. Als sie Die Omama vortrugen, hatten sie mich endgültig gepackt. Ich dachte daran, wie schlecht meine Oma Märchen erzählen konnte. Wie ich mich ärgerte, wenn sie beim Märchen der Sieben Raben immer von sechs Raben sprach, weil sie an ihre eigenen sechs Brüder dachte. Feen, Prinzen und starke Männer waren nicht ihre Welt – lieber sprach sie von Hexen, bösen Gestalten und Schwächlingen. Gefühle übermannten mich. Oma, du bitterer Mensch, trotz oder wegen der sechs Raben: Ich habe dich so geliebt! Ich saß in meinem Sessel und spürte, wie sehr mich meine Oma geliebt hat, auch wenn sie mir das nur auf ihre bittere Weise zeigen konnte. Franzi nahm mich an der Hand und Tränen flossen über meine Wangen. Jetzt wusste ich, was ich in meinem Leben machen will: die Gitarre spielen wie Johnny Bertl und Geschichten erzählen wie Ludwig Hirsch.

Der Abend im Volkstheater gilt heute als sehr lichter Moment im Schaffen des Ludwig Hirsch, als ein legendärer Vortrag. An der Gitarre, sagt Vorderbrandner, bin ich ein Rhythmusschraddler, weit weg vom Suonieren des Johnny Bertl. Im Geschichtenerzählen habe ich mehr Übung, aber ich erstarre immer noch vor Ehrfurcht, wenn ich daran denke, wie Ludwig Hirsch Die Omama erzählt hat, damals im Wiener Volkstheater im Jahr 1993. Franzi? Kurz nach Ludwig Hirschs Tod kletterte sie, in einer Art letztem Abenteuer, im Dunkel der Nacht auf die Kirche am Steinhof und stürzte sich in die Tiefe.

Die Omama 1993 im Wiener Volkstheater

In memoriam Franzi: Komm großer schwarzer Vogel

#Livematters # # # (Ich poste, also bin ich)

Erinnerungen an eine Zeit der Angst

Klopapier war einst – es ist noch gar nicht so lange her, es war, als ein Virus über unser Land hereinbrach und Angst und Schrecken verbreitete – ein wertvolles Gut, ein Wertpapier sozusagen. Heute ist es wieder ein gewöhnliches Gebrauchsgut, obwohl seine Herstellung, vor allem unter Berücksichtigung der Klimadebatte, sehr energieintensiv ist.

Es ist nicht selbstverständlich, sich den Hintern mit Klopapier abzuwischen, mit diesem Luxusgut, nein, es ist eine Handlung, die mit großer Demut vollbracht werden sollte. Ich habe mir gerade eine neue Packung dieser tollen Rollen besorgt und habe sie, als ich sie zuhause sorgsam aus ihrer Verpackung geschält hatte, lange und liebevoll betrachet.

Nun werde ich eine davon, aus Solidarität, in den Landkreis Gütersloh schicken. #WeFightCorona. #WeShitTheVirus.