Alle Beiträge von EmilHinterstoisser

Die Kraft des Abschieds

Uteto Fritz, der sich selbst als Künstler und Psychologen bezeichnet und als Begründer der Sprachenergetik gilt, hat sich seit geraumer Zeit aus der Öffentlichkeit zurückgezogen.

Vor kurzem wurde er jedoch bei einer Hochzeit gesehen, wo er den kurzfristig verhinderten Hochzeitsredner vertrat. Dort beobachtete er das Brautpaar, er studierte die Mimik und Gestik und die Körpersprache der beiden, ohne mit ihnen zu sprechen. Uteto misstraut der Sprache. In einer seiner letzten öffentlichen Aussagen gab er zu Protokoll: „Obwohl der westliche Mensch glaubt, mit seinem Geschwätz seine Seele verbergen zu können, findet sie doch auf einem anderen Weg ihren Ausdruck: über den Leib, über den Körper.“

Als er genug wahr genommen hatte, hob er an zu seiner Rede an das Brautpaar: „Ich sehe: Ihr sucht die Sicherheit, die Sicherheit des Mutterschoßes. Aber ein Partnerschoß ist kein Mutterschoß. Ihr werdet die Sicherheit, die ihr sucht, dort nicht finden. Es steht geschrieben: Darum verlässt das erwachsene Kind Vater und Mutter und bindet sich an seinen Partner, und sie werden ein Fleisch. Aber zuvor muss das Kind Vater und Mutter verlassen. Ihr habt eure Eltern nie verlassen, sondern sucht sie im Partner. Lernt, Abschied zu nehmen. Um zu euch zu gelangen. Zu eurer eigenen Sicherheit. Zu eurer Freiheit.“

Ein Raunen ging durch die Hochzeitsgesellschaft, und der Bräutigam ballte die Fäuste ob dieser unverschämten Worte, wie er später sagen wird. Die Braut aber lief zu Uteto und fiel in seine Arme. Uteto sagte zu ihr: „Mein Kind, auch ich bin nicht dein Vater, von dem du dich nie geliebt gefühlt hast. Gehe hin und finde deine eigene Kraft, die weibliche Kraft in dir.“

Da ging sie hin und sang das Lied von der Kraft des Abschieds:

Die Erths

Gertrud und Bertram Erth sind Schwester und Bruder. Sie sind getrieben vom Wunsch, bekannt, berühmt und geliebt zu sein. In der Öffentlichkeit traten sie bisher auf als GErth und BErth, was ihnen bisher jedoch keine größere Bekannt- noch Berühmtheit eingebracht hat. Zwischenzeitlich sind sie auch als ram&rud in Erscheinung getreten, doch auch das gab ihrer Bekannt- und Berühmtheit in der Öffentlichkeit keinen Schub. So treten sie nun wieder als GErth und BErth auf.

Nun wurde bekannt, dass ihre jüngere Schwester Hertha Erth, manche sprechen der Einfachheit halber von HErth, sich mit Verben der deutschen Sprache beschäftigt, die heute nur mehr in abgewandelten Formen in Gebrauch sind. Kürzlich veröffentlichte HErth eine Abhandlung über das Verb behren, dass heute nur noch in der Form entbehren gebräuchlich ist. Behren, so HErth, bedeutet ursprünglich tragen. Man kann also sagen, so HErth weiter: Ich behre die Beere.

Diesen poetischen Satz ihrer jüngeren Schwester griff GErth auf wie einen letzten Strohhalm zur Bekannt- und Berühmtheit und tritt auf einer Bühne auf, auf der sie gehend eine Beere in der Hand trägt und dazu die Worte spricht: Ich behre die Beere, ich lehre die Leere. BErth, ihr Bruder, geht dabei neben ihr und nickt zustimmend.

Einer im Publikum ruft im Nachhall dieser Sätze: Ich gehre die Göre. Er benutzt das Verb gehren, obwohl HErth dieses Verb noch gar nicht abgehandelt hat, das Verb, das heute nur mehr in der abgewandelten Form begehren gebräuchlich ist. Offen bleibt, ob mit der Göre GErth, also Gertrud die Vortragende, gemeint ist oder eine andere Person im Saal. Oder gar HErth?

Ein anderer im Publikum ruft den Rufer zur Ordnung und ruft: Sei still und höre die Hehre!

In dieser Stille, die jetzt herrscht, stellen sich viele Fragen: Ist GErth die Göre und HErth die Hehre? Oder umgekehrt? Oder keine von beiden? Welche Rolle spielt BErth in diesem Spiel? Spielt er überhaupt eine?

GErth bleibt auf der Bühne stehen und ihr Blick geht in die Leere. In ihrer Hand behrt sie reglos die Beere, so als soll dieser Moment, der GErth und BErth endlich bekannt, im besten Fall sogar berühmt machen soll, nie vergehen.

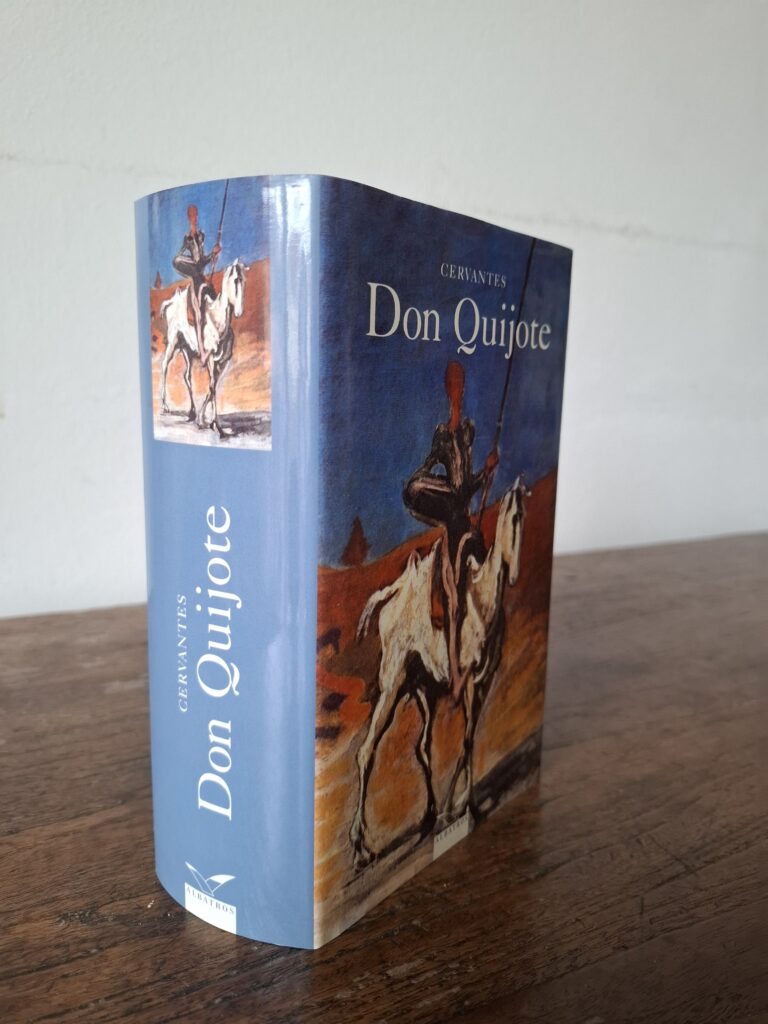

Auszug aus dem deutschen Bildwörterbuch: Buchteile

Stießender Stabreim

Es floss ein fließender Fluss.

Es goss ein gießender Guss.

Es schoss ein schießender Schuss.

Es spross ein sprießender Spruss.

Es stoss ein stießender Stuss.

Ich will alles

Eric Rohmer hatte sich, wie üblich zur Vorbereitung seiner Filme, über ein Jahr lang mit seiner ausgewählten Darstellerin Emmanuelle Chaulet getroffen, mit ihr ausgiebige Gespräche geführt, um ihr ihre Rolle in Der Freund meiner Freundin (L’ami de mon amie) auf den Leib zu schreiben. Bei den Dreharbeiten missfiel ihm ihr Verhalten und er schrie sie an: „Hör auf zu spielen! Du sollst so sein, wie du bist!“ Chaulet war, ihren eigenen Aussagen zufolge, einem Nervenzusammenbruch nahe. Völlig erschöpft flüchtete sie nach den Dreharbeiten in der Trabantenstadt Cergy-Pontoise bei Paris nach La Rochelle an die Atlantikküste zu ihren Eltern.

„Warum erzählst du mir das?“ fragen mich deine Augen, und ich antworte auf deine Frage:

„Du siehst, ich will viel,

vielleicht will ich alles:

das Dunkel jedes unendlichen Falles

und jedes Steigens lichtzitterndes Spiel.

Hör auf zu spielen! Du sollst so sein, wie du bist!“

Ich zitiere Rilke und Rohmer in meiner Antwort. Ich frage mich, ob es meine Antwort ist, oder ob ich sie nur geliehen habe und mit den Worten spiele? Heißt, alles zu wollen, jemanden so zu wollen, wie er ist?

Rohmer hat von seinen Darstellern verlangt, so zu sein, wie sie sind, und dabei selbst nie aufgehört zu spielen. Er drehte Film über Film, um seine Gefühle auf seine Darsteller zu projizieren. Er spielte mit ihnen. Hat er jemals auf sie gehört?

Längst habe ich deinen Blick verlassen und mich in meinen Gedanken verloren. Als ich mich wieder finde, merke ich, dass du mich in meinen tiefsten Gefühlen triffst. Ich brauche dich, um zu mir zu kommen. Dort, in der Tiefe, will ich dich treffen.

Ich kehre zurück zu deinem Blick und sage ihm:

„Ich will nicht leben und sagen: Ich will nichts.

So als wäre ich durch meines leichten Gerichts

glatter Gefühle gefürstet.

Ich freue mich deines Gesichts,

das nach dem Leben dürstet.

Hör auf zu spielen!

Ich will dich, so wie du bist.

Ich will alles.“

Habe ich nun meine eigenen Worte gefunden, obwohl ich Rilke und Rohmer zitiere?

Prinz Tessin

Es war einmal ein Prinz aus dem Tessin, dem ging, als er durch deutsche Lande ritt, das T aus seinem Namen verloren.

Der Prinz war ein Liebhaber knapper Worte. Präpositionen und Artikel erschienen ihm überflüssig, und so nannte er sich nicht Prinz aus dem Tessin, sondern nur Prinz Tessin.

Als er in deutschen Landen unterwegs war und Herberg suchte, kam er an einer Burg vorbei. Er ritt zur Pforte und sprach: „Prinz Tessin, erbitte Einlass!“

Der Pförtner, der sich wohl seinen Kollegen aus Macbeth zum Vorbild genommen, ordentlich gezecht hatte und recht betrunken war, verstand:

„Prinzessin, erbitte Einlass!“ und erwiderte:

„Aber mein Herr, Sie sind doch keine Prinzessin! Sie sind höchstens ein Prinz!“

„Ja, Prinz Tessin!“ erklärte der Prinz aus dem Tessin.

Der Pförtner kugelte sich vor Lachen, um sich anschließend mühsam wieder aufzurichten und mit größtmöglicher Nüchternheit zu sagen:

„Na gut, Prinzessin, reiten Sie ein! Aber küssen tu ich Sie nicht, wenn es erlaubt ist!“

Und so ritt der Prinz aus dem Tessin in den Burghof ein und fand Herberg. Aber das T in seinem Namen ward ihm verloren gegangen.

Die Idee ist gut, und die Welt ist jetzt bereit

Villiers Terrace – das letzte Weihnachten mit meinem großen Bruder

Es war für mich eine Art Initiation, damals, einen Tag vor Weihnachten, mich im Zimmer meines großen Bruders wiederzufinden, sagt Vorderbrandner, im heiligen Raum, den sonst niemand jemals betreten durfte. Wir fläzten auf seiner Couch, umgeben von volltapezierten Wänden, auf denen seine großen Idole Echo & the Bunnymen, eine britische Gruppe von Musikern aus der Liverpooler Post-Punk-Szene, zu sehen waren.

Wir hörten Echo & the Bunnymen, ziemlich laut, der Song Bring On The Dancing Horses lief. Ich konnte mein Glück kaum fassen, dass mein großer Bruder mit mir seine Musik hörte. Ich wiegte mich traumverloren in den Klängen. Plötzlich aber, abrupt und unerwartet, stand mein Bruder auf, ging zum Plattenspieler und hob die Nadel von der Platte. Stille. Er begann, nervös und hektisch im Zimmer umherzulaufen.

„Jetzt wenden sie sich auch von mir ab und spielen angepasste Scheisse“, sagte er, nicht wütend, eher nachdenklich. Dann schlug er, in einem kleinen Wutanfall, mit seiner Faust Ian McCulloch, dem Sänger und Anführer von Echo & the Bunnymen, auf einem der Poster an der Wand, ins Gesicht, um anschließend mit seinem nachdenklichen Vortrag fortzufahren:

„Sie waren meine Idole, vor allem er, sie haben sich aufgelehnt gegen die ganze Scheisse, die uns eingeredet wird. Und man muss sich auflehnen gegen diese Scheisse, sonst bringt sie einen um. Schon bei ihrem letzten Album, Ocean Rain, war ich skeptisch, ob ich mich noch auf sie verlassen kann, aber jetzt, mit Bring On The Dancing Horses, bin ich mir sicher, jetzt haben sie endgültig zum Feind gewechselt, sind dem Kommerz verfallen, haben mich betrogen.

Vielleicht bin ich auch dem Kommerz verfallen. Vielleicht ist meine Auflehnung nur eine inverse Bestätigung des Systems, in dem wir alle gefangen sind.“

Dann, als eine Art Zeichen, dass sein Vortrag beendet war, kam er zu mir auf die Couch zurück und sagte, direkt an mich gerichtet:

„Hör zu, kleiner Bruder! Morgen ist Weihnachten, das Fest der gesättigten Wohlstandsarschlöcher, die zu diesem Anlass den Gipfel ihrer Heuchelei betreiben. Ich werde wie immer gute Miene zum bösen Spiel machen, denn ich liebe unsere Eltern, obwohl sie gesättigte Wohlstandsarschlöcher sind, und danach werde ich, wie immer, ins Villiers Terrace gehen, um meinen Ekel gegen die gesättigten Wohlstandsarschlöcher rauszuspielen, rauszutanzen, rauszuschreien. Aber eines könnte anders sein: Ich weiß nicht, ob ich diesmal wieder zurückkomme.“

Villiers Terrace nannte mein Bruder seinen Probenraum, in dem er mit seinen Kumpels, allesamt Echo & the Bunnymen-Verehrer, deren Lieder nachspielte. Der Raum war benannt nach einem Lied von Echo & the Bunnymen aus ihrem Album Crocodiles, in dem eine drogensüchtige Szene besungen wird und sich Leute am Boden auf den Teppichen rollen und ihre Medizin durcheinandermischen. So erzählte es mir mein Bruder, als wir weiter auf seiner Couch fläzten.

Es geschah, wie es mein Bruder gesagt hatte, sagt Vorderbrandner: Nach dem Familienessen am 24. Dezember stand er auf und ging zum Unmut meiner Eltern wie immer ins Villiers Terrace. Mit bangem Blick sah ich ihm nach, wie er zur Tür hinausging. Ich wollte ihm nachlaufen, ihm sagen, er müsse mir versprechen, zurückzukommen, und wenn er mir das nicht versprechen könne, dann wolle ich mit ihm mitkommen. Aber ich blieb brav am Tisch sitzen.

Am Weihnachtsmorgen wurde mein Bruder tot im Villiers Terrace gefunden.

Seit diesem Weihnachten lege ich mich am Weihnachtstag auf meine Couch und höre Bring on the Dancing Horses. Manchmal stehe ich an der Stelle, an der mein Bruder aufgestanden war und die Nadel von der Platte gehoben hatte, auch auf und schlage mit meiner Faust auf das Bild, das von ihm an meiner Wand hängt. Meist jedoch bleibe ich liegen, außer ich bin in sehr festlicher Stimmung: Dann rolle ich mich am Boden auf dem Teppich.