Etwas trieb mich hierher, obwohl ich Grübeldinger seit Jahren nicht gesehen habe. Grübeldingers Bruder hat mich angerufen, und ich habe daraufhin den nächsten Zug nach Salzburg genommen.

Grübeldinger hat immer gesagt, in Salzburg stehen zu viele Kirchen. Oben auf dem Mönchsberg, den er fast täglich beschritten hat, hat er sie gezählt, immer wieder, die Salzburger Kirchen. Er hat gesagt: Ich kann einen Gott, der in diesen Kirchen wohnt, nicht lieben. Aber ich bin gezwungen, diesen Gott zu lieben, der in diesen Kirchen wohnt. Etwas in mir zwingt mich, diesen Gott zu lieben. Eines Tages werde ich es nicht mehr aushalten, diesen Gott zu lieben, dann werde ich mich von hier, vom Mönchsberg, auf die Kirchen stürzen. Ich sagte ihm, er solle öfter zur Richterhöhe gehen, auf die andere Seite des Mönchsbergs, um von dort nach Süden zu blicken, raus aus der Stadt. Das geht nicht, sagte Grübeldinger, denn wenn er nach Süden blickt, dann sieht er die Schlösser, die sich die prunksüchtigen Erzbischöfe gebaut haben. Einmal sei er auf die Richterhöhe gegangen, und als er von dort Schloss Hellbrunn erblickte, hat er einen Wutanfall bekommen und laut zu schreien begonnen. Hellbrunn, sagte er, sei der Gipfel der Heuchelei, wodurch sich die Erzbischöfe schließlich verraten hätten. Denn in den Kirchen von Gott zu predigen, dem sich jeder zu unterwerfen habe, und in Hellbrunn den weltlichen Freuden zu frönen, das hätte ihnen das Volk nicht mehr abgenommen, sagte Grübeldinger, und das Volk hätte zu zweifeln begonnen, ob es an diesen Gott glauben soll, denn das Volk hat erkannt, dass dieser Gott nur vorgeschoben war, um es ruhig zu halten. Doch das Volk heute, sagte Grübeldinger, ist auch nicht viel gescheiter, nur dass die Mächtigen heute nicht mehr Erzbischöfe heißen, und dass sie den Gott, von dem sie sprechen, nicht mehr Gott nennen.

In jedem Fall, sagte Grübeldinger, bin ich seit diesem Wutanfall nicht mehr auf die Richterhöhe gegangen und beabsichtige auch nicht, es noch einmal zu tun. Stattdessen versuche ich seitdem, so nahe wie möglich an der stadtzugewandten Seite des Mönchsbergs zu spazieren. Ich versuche, bei diesen Spaziergängen immer wenigstens einen der vielen Kirchtürme zu sehen, denn so sehr ich die Kirchen auch hasse, in denen der Gott wohnt, den ich so hasse, weil ich dabei an die Erzbischöfe denken muss, so beruhigen mich andererseits diese Kirchen auch, denn hier bin ich geboren, und ich kenne nichts anderes als diese Kirchen, sagte Grübeldinger. So sehr sie ihn auch einengen, so sehr benötige er sie. Neulich habe er sich oben am Mönchsberg durch Bäume und Gebüsch geschlichen und habe eine Stelle entdeckt, wo er in die Tiefe blicken konnte zum St.-Peters-Friedhof. Er sei ganz ruhig gewesen, dort oben, beim Blick in diese Tiefe, habe aber trotzdem überlegt, ob dies der Moment sei, um in die Tiefe zu springen. Aber etwas zwang mich, es nicht zu tun, sagte er.

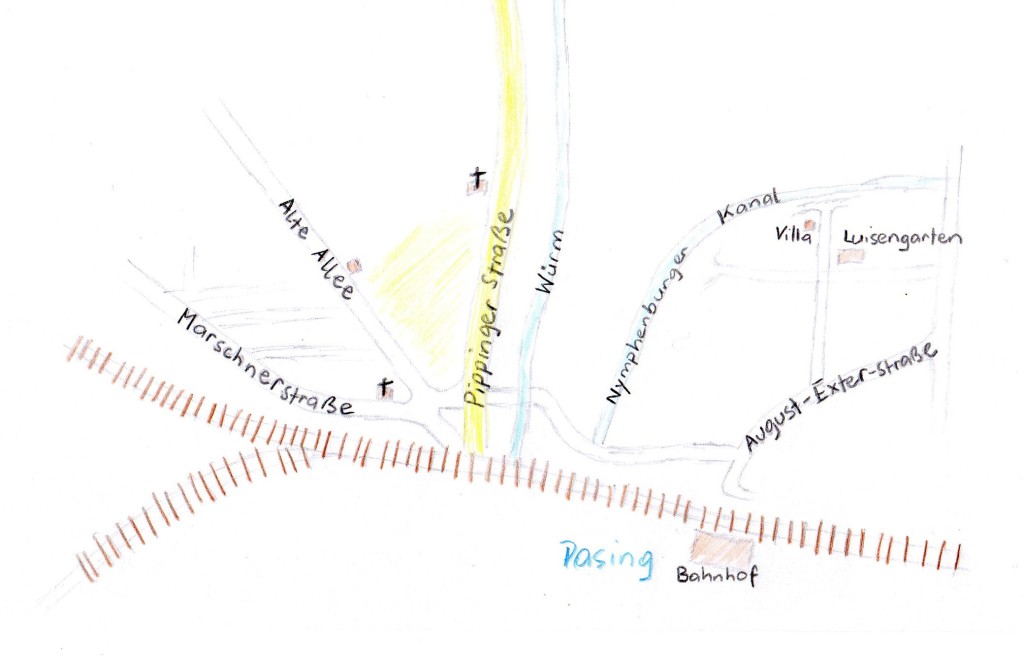

Ich blicke hinauf zur steilen Felswand und überlege, wo Grübeldinger wohl gestanden hat. Auch ich bin, wie Grübeldinger, in Salzburg geboren, doch ich bin schon lange weggezogen. Waren es die vielen Kirchen, die mich veranlassten wegzuziehen? Ich sagte Grübeldinger, er solle doch wegziehen, zumindest für eine Weile, um etwas Abstand von den Kirchen zu bekommen. Oder mich in München besuchen. Grübeldinger sagte, in München seien die Kirchen noch viel schlimmer, weil sie sich mehr verteilten als hier in Salzburg und die ganze Gegend weitläufig infiltrierten. Hier in Salzburg hingegen stünden sie konzentriert, eingezwängt zwischen Mönchsberg und Salzach. Hier in Salzburg könne er die Wesensart der Kirchen besser studieren, durch ihre Eingezwängtheit. Hier könne er den Gott, den die Erzbischöfe geschaffen haben, besser studieren, da der Gott hier gefangen sei in seiner eigenen Prunksucht. Ich sagte Grübeldinger, er solle doch einmal über die Salzach gehen und am anderen Ufer auf den Kapuzinerberg gehen, um mit etwas Abstand auf die Stadt und ihre Kirchen zu blicken. Grübeldinger erwiderte, das komme für ihn nicht in Frage, denn er wolle in Zukunft immer so nahe wie möglich an der stadtzugewandten Seite des Mönchsbergs spazieren, denn nur so könne er die Kirchen durchdringen, könne diesen Gott begreifen, der von den Erzbischöfen geschaffen wurde. Ich habe Angst vor diesen steilen stadtzugewandten Schluchten, sagte Grübeldinger. Er sei sicher, dass nur hier, in diesen dunklen Schluchten, die Erzbischöfe diesen Gott erschaffen konnten, während sie selbst, die Erzbischöfe, aus diesen dunklen Schluchten nach Hellbrunn geflüchtet seien, weil dieses dunkle Leben in diesen Schluchten nicht zu ertragen sei, sagte Grübeldinger. Deshalb spaziere er jeden Tag auf den Mönchsberg, um vor diesen dunklen Schluchten zu fliehen, aber dennoch gehe er immer ganz nah an diesen dunklen Schluchten entlang. Etwas zwinge ihn, dies zu tun. Zur Richterhöhe könne er nicht gehen, denn dort sieht er Hellbrunn, und das sei noch viel schlimmer als die Kirchen zu sehen. Der Anblick von Hellbrunn beunruhigt mich, während der Anblick der Kirchen mich beruhigt, sagte Grübeldinger.

Ich hatte Grübeldinger lange nicht gesehen, jahrelang, weil ich genug hatte von seinem Kirchenwahnsinn. Für Grübeldinger gab es nichts anderes als die Salzburger Kirchen, und als ich ihm noch einmal vorschlug, er solle die Salzach überqueren, auf den Kapuzinerberg gehen und von dort, mit etwas Abstand, Salzburg und seine Kirchen betrachten, sagte er, das würde er nicht aushalten, die Stadt und ihre Kirchen in der Totalen zu sehen, genauso wenig, wie er es aushält, von der Richterhöhe Hellbrunn zu sehen. Die Stadt vom Kapuzinerberg zu sehen würde ihn sicher sehr beunruhigen, da sei er sich sicher, während es ihn beruhigt, die Stadt und die Kirchen von oberhalb der stadtzugewandten Schluchten des Mönchsbergs zu sehen, denn hier sei er den Göttern nahe, mit denen die Erzbischöfe die Stadt infiltriert hätten. Diese Götter seien sein Leben und sein Tod zugleich.

Grübeldingers Bruder sagt, dass Grübeldinger in letzter Zeit nicht mehr so oft auf den Mönchsberg gegangen sei, und dass es daher völlig absurd sei, dass er sich jetzt vom Mönchsberg in den St.-Peters-Friedhof gestürzt hat, jetzt, wo er nicht mehr so oft auf den Mönchsberg gegangen sei wie in all den Jahren zuvor.

Ich weiß nicht, wieso ich gekommen bin. Ich habe Grübeldinger seit Jahren nicht mehr gesehen. Ich habe ein Taxi genommen und bin vom Bahnhof sofort zum St.-Peters-Friedhof gefahren, wo Grübeldingers Bruder auf mich gewartet hat. Ich stehe inmitten der Gräber, blicke hinauf zur steilen Felswand und stelle mir vor, wie Grübeldinger sich in den St.-Peters-Friedhof gestürzt hat, umgeben von den Kirchen seiner Götter.