Nein, er sei kein Oköfritze, sagt er. Er habe auch nicht vor, die Nachfolge von Dieter Wieland anzutreten, wenngleich er Dieter Wieland sehr schätze. Alles, was er sagen wolle, würden die Bilder sagen, die gleich gemacht würden, wenn die Kamera angeht. Es sei im übrigen keine nette Geschichte, sondern eine Tatsache, dass sein Urgroßvater am 9. Juni 1927, einem Donnerstag, hier gestanden sei, genau hier, vor der Kirche, wo er jetzt steht. Das wisse er so genau, weil sein Vater es ihm erzählt habe, dem es wiederum sein Vater, also sein Großvater, erzählt habe, der als Bub daneben gestanden sei, neben seinem Vater, also seinem Urgroßvater. Denn es sei ihm wichtig zu betonen, dass er hier die Wahrheit erzähle und nicht irgendeine nette Geschichte!

Er fragt die Crew, ob die Kamera bereit sei und sie zu filmen beginnen könnten, aber die Kamera ist noch nicht bereit, und so fragt einer der Umstehenden, was denn sein Urgroßvater damals gemacht hätte, am 9. Juni 1927, einem Donnerstag, als er hier vor der Kirche stand.

Mein Urgroßvater wollte mit meinem Großvater von München nach Freising fahren, mit dem Fahrrad, sagt er, und dann habe er hier eine Pause gemacht, vor der Kirche. Plötzlich wurde es unglaublich laut. Ein Auto aus München näherte sich auf der holperigen Landstraße, umgeben von einer Staubwolke. Der Motor des Autos machte einen Höllenlärm. Die Explosionen im Zylinder des Motors waren so laut, dass mein Urgroßvater und mein Großvater dachten, der Motor müsse jeden Moment als ganzes explodieren. Aber die Explosionen blieben kontrolliert im Zylinder. Als der Wagen an ihnen vorbeifuhr, beschimpfte mein Urgroßvater den Fahrer desselben und rief, er solle sein knatterndes Ungeheuer doch gegen einen Baum fahren! Andernfalls würde die Menschheit an diesem Lärm bald zugrunde gehen.

„Wir wären soweit!“ ruft der Kameramann dazwischen. Die Umstehenden gehen aus dem Bild. Die Kamera geht an, auf ihn gerichtet, wie er vor der Kirche steht. Er sagt:

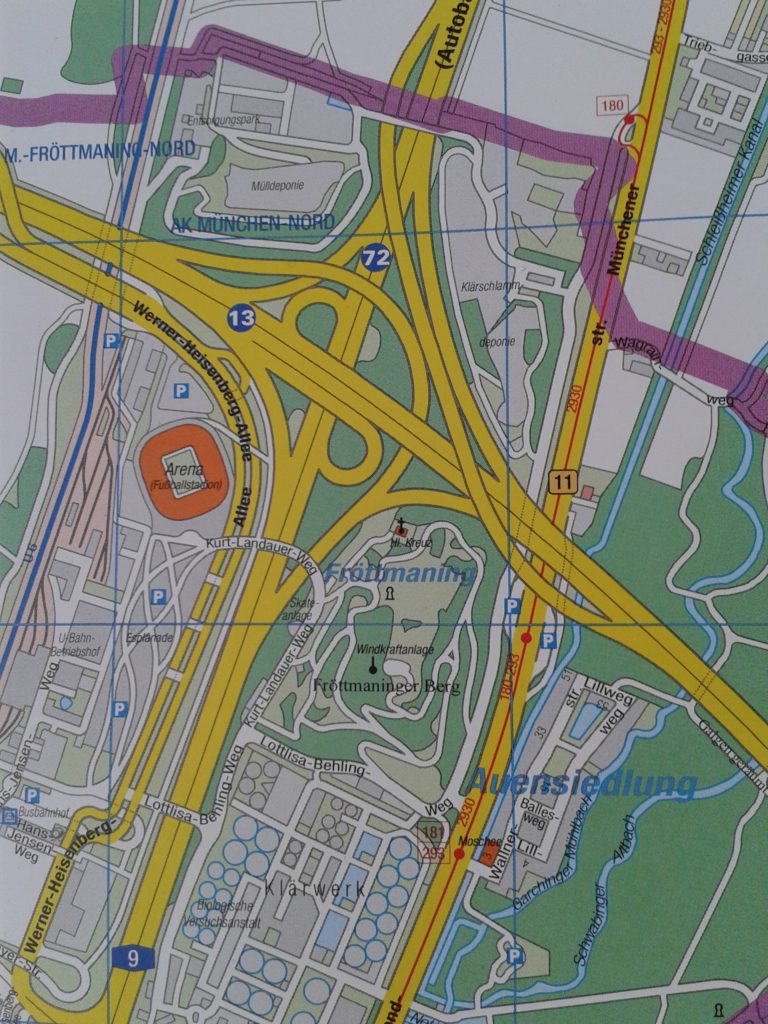

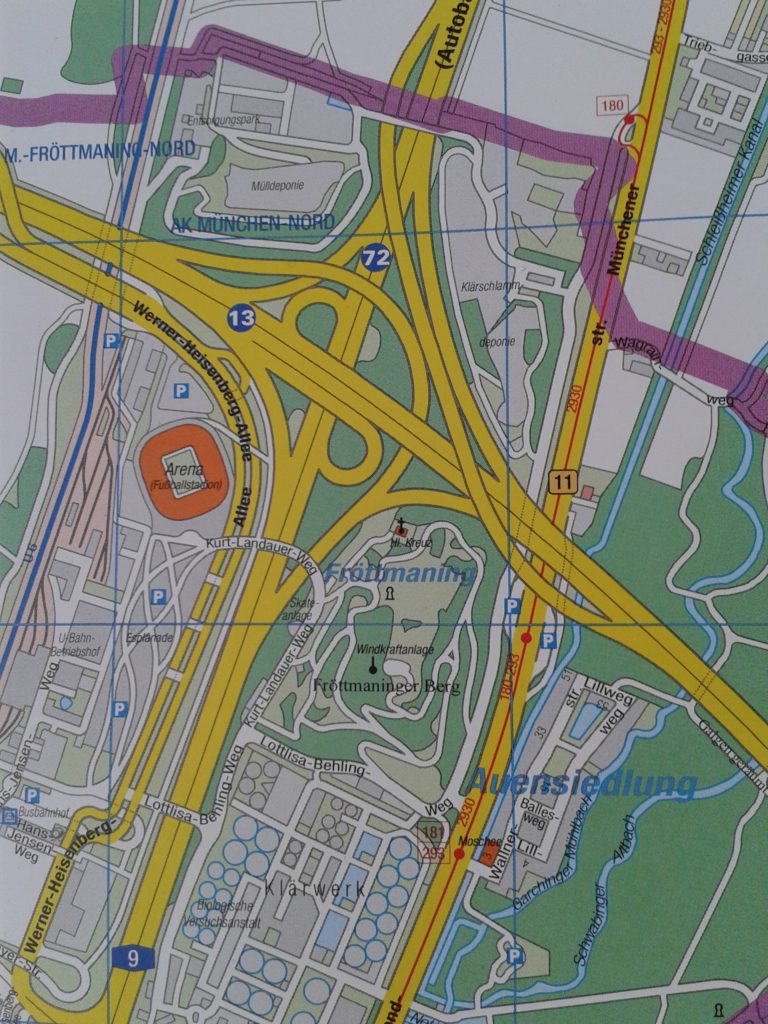

„Meine lieben Zuschauer, grüß Gott! Ich begrüße Sie heute von einem Ort, den es eigentlich gar nicht mehr gibt. Früher gab es ihn, aber dann wurde er zunächst zur Mülldeponie und stinkenden Kloake im Norden Münchens, und schließlich musste er den Autobahnen weichen, die sich heute genau an seinem früheren Platz kreuzen. Warum kennt man diesen Ort nun wieder, obwohl es ihn seit Jahrzehnten nicht mehr gibt? Weil ihm gegenüber, auf der anderen Seite des… des Flusses wollte ich schon sagen – auf der anderen Seite der Autobahn, die mit ihrem dichten Verkehrsfluss aber mindestens genauso schwer querbar ist wie ein echter Fluss – seit nunmehr über zehn Jahren ein großes Fußballstadion steht, die Allianz-Arena. Jetzt wissen die meisten von Ihnen, wo ich stehe, und zwar in Fröttmaning, der Pilgerstätte der Fußballgläubigen, der Anhänger des allmächtigen FCB. Ich stehe aber nicht vor der Allianz-Arena, dem modernen Tempel, sondern vor der inmitten von Bäumen versteckten Heilig-Kreuz-Kirche, dem letzten verbliebenen Rest des ansonsten versunkenen Dorfes Fröttmaning.“

Blick vom Müllberg auf Fröttmaning: rechts die Heilig-Kreuz-Kirche, hinter den Bäumen die vorbeiführende Autobahn, dahinter die Allianz-Arena

„Danke, Schnitt! Wir drehen oben am Müllberg weiter. Das Licht ist dort optimal heute!“ ruft der Lichtmeister.

Er blickt kurz irritiert ob des unvorhergesehenen, abrupten Endes seines Vortrages, nutzt die Pause aber dann und geht unter einen der Bäume, die die Kirche mit ihrem kleinen Friedhof säumen. Einer der Umstehenden ist ihm wieder gefolgt und sagt, dass ihm die Geschichte mit dem Urgroßvater, der am 9. Juni 1927 hier vor der Kirche gestanden sei, nicht aus dem Kopf gehe.

„Was fasziniert Sie an der Geschichte? Dass mein Urgroßvater Autos knatternde Ungeheuer nannte und dachte, sie würden die Menschheit zugrunde richten? Lauschen Sie mal den Autos auf der Autobahn: Wieviele Explosionen finden da statt in den Motoren! Nicht mehr mit lautem Knall, sondern sehr kontrolliert, aber unüberhörbar. Eine Explosion nach der anderen. Und wir mittendrinnen! Deshalb bin ich so gerne hier, in dieser Oase der Ruhe, umgeben von all dem Lärm! Ein Auto war meinem Urgroßvater schon zuviel, und ich begebe mich freiwillig unter hunderte von ihnen, die in einem Affentempo an uns vorbeiknattern! Durch die Bäume betrachtet könnte man meinen, es seien lauter kleine Ungeheuer. Ist das nicht verrückt! Und dann der ganze Müll, der hier immer noch rund um uns deponiert wird! Ein irrer Ort! –

Entschuldigen Sie, ich halte Vorträge! Deshalb bin ich zum Fernsehen gegangen, um für mein Gerede bezahlt zu werden. Denn das ist das einzige, was ich kann.“

„Reden Sie weiter, bitte! Ich würde mir allerdings wünschen, dass Sie solche Dinge öfter vor der Kamera sagen! Wieso erzählen Sie die Geschichte ihres Urgroßvaters und den knatternden Ungeheuern eigentlich nur mir und nicht den Zuschauern im Fernsehen?“

„Zu unbedeutend. Zu banal. Interessiert keinen. Kommen Sie mit zu den Dreharbeiten oben am Berg! Dort reden wir weiter!“

Fröttmaning am Autobahnkreuz München-Nord