Ich hab mich in ein Kreuz gezwängt,

drum ist’s am Gipfel sehr beengt.

Denn das lehrt mich die Christenheit:

Der Geist ist eng, das Land ist weit.

Inszenierung des Lebens

Die Rollen in dem nun folgenden Schauspiel sind klar verteilt: Das Leben ist der Stierkampf, ich bin der Stierkämpfer. Um mich auf meine Rolle vorzubereiten, haben sie mir einen Holzverschlag gebaut. Sie sagen, ein Stier sei etwas Gefährliches. Wer sagt das? Die das sagen, sind das dieselben, die mir den Holzverschlag gebaut haben? Wollen die, die den Holzverschlag gebaut haben, mich beschützen vor dem Leben oder abhalten vom Leben? Habe ich den Holzverschlag selbst gebaut? So klar die Rollen sind, so unklar ist die Inszenierung.

Ich fühle mich nicht bereit für das Leben, denn sein Erscheinen als Stierkampf schüchtert mich ein, obwohl ich noch keinen Stier gesehen habe. Ich verkrieche mich hinter dem Holzverschlag. Es ist dunkel, nichts zu sehen, nur die Maserung des Holzes vor meinen Augen. Ich bekomme Angst. Bekomme ich Angst wegen dem Holzverschlag, weil durch ihn das Leben, das sich auf der anderen Seite befindet, eine unsichtbare Bedrohung wird? Oder hätte ich ohne den Holzverschlag noch viel mehr Angst? Ich stelle mir die bedrohlich schauenden Augen eines Stiers vor. Ich schmiege mich an das Holz. Ich rieche sein Aroma. Der Geruch betört mich. Ich vergesse das Leben, diesen bedrohlichen Stierkampf, so betört bin ich vom Geruch des Holzes. Ich bin Holzschnüffler statt Stierkämpfer, während auf der anderen Seite des Holzes das Leben weitergeht. Wie ist das Leben auf der anderen Seite des Holzes? Sind die Stiere schon wild, weil ich mich nicht zeige? Sie sagen, Stiere seien immer wild, zu allem bereit. Ich schnüffle weiter am Holz, um meine Angst zu bändigen. Ich glaube zu bemerken, dass ich, je länger ich am Holz schnüffle, desto weniger mit dem Leben zu tun habe. Trotzdem schnüffle ich wie ein Süchtiger am Holz herum. Deswegen schnüffle ich wie ein Süchtiger am Holz herum. In jedem Fall, ob trotzdem oder deswegen, schnüffle ich wie ein Süchtiger am Holz herum. Während meiner wilden Schnüfflerei ahne ich, dass das Leben weitergeht, auch wenn ich nichts mit ihm zu tun habe. Was passiert im Leben? Ich horche, eng an das Holz angeschmiegt. Ich höre Geräusche, die ich nicht einordnen kann. Sind die Stiere wild geworden? Meine Gedanken spielen verrückt. Die Angst kommt wieder, wie ein Blitz durchzuckt sie meinen Körper. Angestrengt horche ich weiter. Alles was ich höre beunruhigt mich. Der Geruch des Holzes, er betört nicht mehr, er ist nur noch schal.

Ich erinnere mich an die Rolle des Lebens: ein Stierkampf. Wenn das Leben ein Stierkampf ist, was ist die Rolle der Stiere in diesem Schauspiel? Sind sie wirklich nur die blutrünstige Fassade, der ich hilflos ausgeliefert bin? Ich sehe die kraftvollen, bulligen Stiere vor meinem geistigen Auge. Ich spüre ihre Kraft, obwohl ich noch nie einen Stier gesehen habe. Ich rieche das Holz nicht mehr. Stattdessen rieche ich Schweiß, Fleisch und Blut, und ehe ich denke, dass ich jetzt wohl mitten im Leben bin, birst das Holz in Stücke. Ein heftiger Einschlag des Lebens, der so nicht im Drehbuch stand.

Ich lebe, trotz dieses Einschlags, das ist erstaunlich. Ich überlege: Es war ein Einschlag des Lebens, denn ich lebe. Wäre ich tot, hätte diesen Einschlag wohl der Tod verursacht. Es war ein Einschlag des Lebens, was jeder Logiker mir wohl bestätigen würde. Der Geruch des Holzes kommt mir wieder in den Sinn, doch ich verfolge ihn nicht weiter. Stattdessen folge ich dem Geruch von Schweiß, Fleisch und Blut. Die Stiere galoppieren herum, und ich bin mitten im Leben, was im Drehbuch wiederum so vorgesehen war. Ich stolpere beinahe über eines der herumliegenden Holzstücke, und ehe ich weiter denken kann, was jetzt wohl geschieht, springe ich geistesgegenwärtig auf einen Stier, halte mich an seinen Hörnern fest und galoppiere mit ihm davon. Ich glaube zu träumen, aber es ist tatsächlich so: Ich sitze auf einem wild galoppierenden Stier. Ist das der Stierkampf des Lebens? Schneller, immer schneller galoppiert der Stier. Die Geschwindigkeit betört mich, wie mich vorhin der Geruch des Holzes betört hat. Doch das ist eine unzureichende Analogie. Der Stier ist mein Freund, er trägt mich durchs Leben. Wie kann das Leben ein Stierkampf sein, wenn der Stier mein Freund ist? Sind die Rollen klar verteilt? Jetzt, wo alles klar ist, ist alles unklar. Die Inszenierung des Lebens nimmt ihren Lauf.

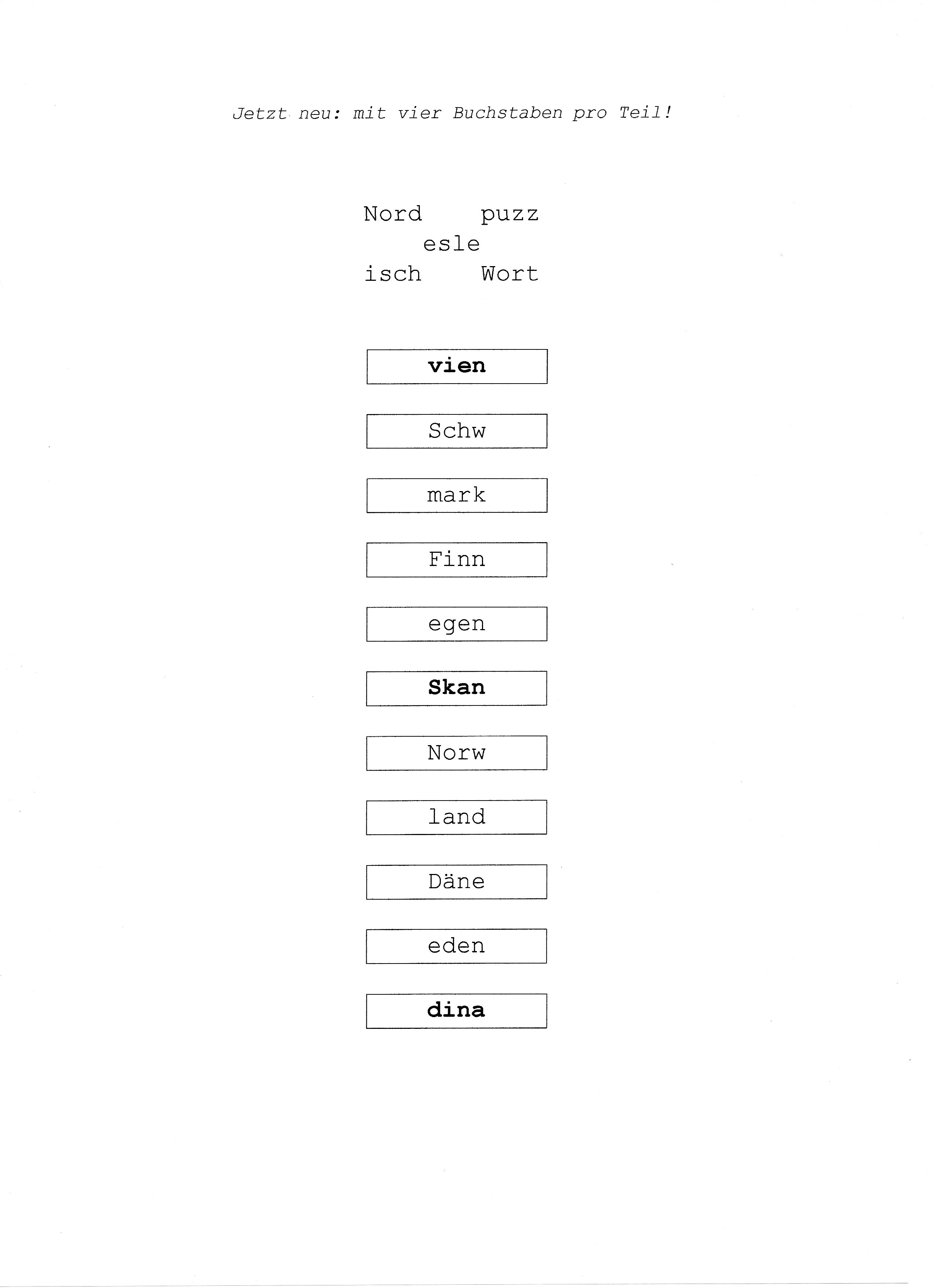

Nordisches Wortpuzzle

Sonniger Septembertag

Ich sehe Bilder, auf dem Bildschirm. Ich sehe sie jetzt, fünfzehn Jahre später. Sie faszinieren noch immer. Was ist jetzt anders an diesen Bildern als vor fünfzehn Jahren? Glaube ich, jetzt etwas zu wissen über diese Bilder, obwohl ich gar nichts über sie weiß? Ist die Geschichte dieser Bilder jetzt erzählt? Kann man die Bilder jetzt deuten und bewerten? Es sind Bilder, Bilder, Bilder, aufgenommen von Kameras, die mehr oder weniger nahe am Ort des Geschehens waren, vor fünfzehn Jahren.

Ich versuche mir vorzustellen: Die Bilder im Kopf der Menschen im brennenden Gebäude. Die Visionen der hilflosen Menschen in den Stockwerken über den Einschlägen der Flugzeuge. Die Geschichten dieser Menschen, die sie uns nie erzählen werden, weil sie alle gestorben sind. Die Bilder im Kopf der Selbstmordattentäter, als sie mit einer Entschlossenheit in die Zerstörung rasen, mit riesigen Flugzeugen, nicht nur den Tod anderer, sondern ihren eigenen auf schrecklich plakative Weise willentlich in Kauf nehmend.

Ich sehe die ersten Fernsehbilder, nicht die späteren, die sich an Interpretationen und Deutungen versuchen. Ich sehe die ersten live gesendeten Fernsehbilder dieses sonnigen Morgens in New York am 11. September 2001, diese jungfräulichen, unschuldigen, nichtsahnenden Bilder, in deren Verlauf sich die beiden riesigen Zwillingstürme in Schutt und Asche auflösen. Ich höre das Ringen der Kommentatoren um Auflösung der Bilder, die nicht gelingt, weil ein Bild, sobald es gedanklich bearbeitet wird, vom nächsten abgelöst wird. War es ein Flugzeug-Unfall? Mitten in diese Überlegungen kracht das zweite Objekt in den anderen Turm. War es wieder ein Flugzeug? Wenn ja, was für ein Flugzeug? Das kann kein Unfall sein! wird nach dem zweiten Einschlag klar. Wer macht so etwas? Wie geht es den Menschen in den brennenden Türmen? Da stürzt einer der Türme inmitten einer riesigen Aschewolke in sich zusammen. Suche nach Augenzeugen im Chaos. Wer hat die Wahrheit im Blick? Gibt es denn Wahrheit, wenn jeder sie anders erlebt? Was ist die Wahrheit des Mohammed Atta, des ersten Todespiloten, an die er bis zur letzten Konsequenz geglaubt hat, mit der er den Tod über das Leben gestellt hat. Der Tod in Lower Manhattan, herbeigeführt mit menschlicher Energie, die fassungslos macht. Das Leben am Abgrund der Menschheit, die sich selbst vernichtet. Die Sonne scheint noch immer über New York an diesem Septembermorgen, aber nicht für die, die sich im Qualm und Staub von Lower Manhattan befinden.

Kann irgendjemand die Geschichte von 9/11 erzählen? Oder sind es nur die Bilder, die bleiben? Kann die Menschheit das reflektieren und deuten, oder ist sie überfordert damit? Die Welt in Gut und Böse zu teilen war das erste Lösungsmittel, das schon wenige Stunden nach der Katastrophe griff. Ist das die einzige Möglichkeit, diese Bilder zu verarbeiten? Warum sehe ich mir die Bilder an, nach fünfzehn Jahren? Ist das ein Sehnen nach Miterleben mit denjenigen, die dabei waren? Geräusche und Gerüche zu erfühlen und nicht nur Bilder zu sehen, die auf fatale Weise hängenbleiben – sondern Erleben, Durchleben?

Meine persönliche Geschichte ist die eines Liedes: Ich war noch niemals in New York. Mein Kopf ist voller Geschichten, die miteinander konkurrieren. Manchmal glaube ich, mein Kopf ist die ganze Welt. Doch das überfordert meinen Kopf. Ich will meine Gedanken verkleinern und nicht die ganze Welt einbeziehen. Ich will auch nicht die Geschehnisse in Lower Manhattan am 11. September 2001 in meinen Kopf einbeziehen, denn was gibt es an den Bildern zu deuten? In Wahrheit ist es so: Mein Kopf ist bereits überfordert, wenn er sich eine Geschichte ausdenkt und mein Bauch sie nicht gut findet. Mein Bauch bekommt heftige Übelkeit, wenn er eine Geschichte nicht gut findet, die mein Kopf erfunden hat, woraufhin mein Kopf sich dann gerne zurückzieht in sein gekränktes Gehirnstübchen. Ich habe mir also angewöhnt, Geschichten aus dem Bauch zu erzählen, was meinen Kopf dann neugierig macht und ihn aus seinem gekränkten Gehirnstübchen hervorlockt. Mein Kopf sagt: 9/11 – ich will das nicht sehen, ich will das nicht denken. Mein Bauch sagt: 9/11 – ich fühle es irgendwie, die Energie dieses Tages; ich will es erleben, ich will es durchleben. Ist mein Bauch also die ganze Welt und nicht mein Kopf?

Jedenfalls gebe ich dem Gefühl meines Bauches nach und erzähle etwas über 9/11: Es war der Beginn eines sonnigen Septembertages in Lower Manhattan… Ist dann so eine Geschichte entstanden, sind sie zufrieden, mein Bauch und mein Kopf. Aber kaum ist ein Tag vergangen, kommt mein Bauch wieder aus seiner stillen Zufriedenheit und stellt Fragen wie: Was ist das, die Welt? Was bedeutet das alles? Dann erzählt er wieder eine Geschichte, über die Welt und ihre Bedeutung. Denn wir wissen ja: Mein Bauch ist die ganze Welt.

Manchmal bin ich so mutig, die Geschichten, die mein Bauch gedichtet und mein Kopf genehmigt hat, jemandem anderen als mir zu erzählen. Je nachdem, wie sie dann drauf sind, mein Bauch und mein Kopf, während ich die Geschichte erzähle, entsteht jedesmal eine neue Geschichte, denn eine Geschichte von gestern ist heute schon eine andere Geschichte. Was mir beweist, dass nicht die Welt voller Geschichten ist, sondern mein Kopf ihr immer neue andichtet, weil er scheinbar davon besessen ist, dem Leben Bedeutung zu geben. Dabei braucht er doch nur auf den Bauch zu hören, der sagt: Bedeutend ist, was du bedeutend nennst. Oder ist das wieder nur eine Geschichte, die schon morgen ohne Bedeutung ist?

Es war der Beginn eines sonnigen Septembertages in Lower Manhattan…

Anziehangelegenheiten

Vorderbrandner schmunzelt immer nur, wenn ich ihn darauf anspreche. Ich musste die Polizei rufen, sage ich ihm, aber er schmunzelt nur darüber.

Wir waren auf einer öffentlichen Badewiese, Vorderbrandner und ich. Ganz in der Nähe von uns redeten einige Leute auf eine Frau ein, die vollständig verhüllt war und nur durch Schlitze bei ihren Augen mit der Umwelt verbunden war. Die vollständig verhüllte Frau sah aus wie ein Gespenst, weil sie zwar offensichtlich durch die Schlitze nach draußen sehen konnte, ich ihre Augen aber durch die Schlitze nicht erkennen konnte. Die Leute, die auf die verschleierte Frau einredeten, empfanden ihre Vollverschleierung als störend und verlangten von ihr, sich ihres Schleiers zu entledigen. Ich hörte nicht, was sie wortwörtlich zu ihr sagten, aber ihren Gesten war zu entnehmen, dass sie von ihr verlangten, sich ihres Schleiers zu entledigen.

Vorderbrandner, der neben mir saß, hatte die Sache auch mitbekommen. Vorderbrandner befand sich kleidungstechnisch in einem scharfen Gegensatz zur vollverschleierten Frau, denn er war vollständig nackt. Vorderbrandner geht an dieser Badestelle immer nackt baden, wie viele andere auch. Niemand hätte Vorderbrandner beachtet, wie er nackt in der Wiese lag. Doch unvermittelt stand er auf und ging, nackt wie er war, zu den Leuten um die vollverschleierte Frau. Er fragte, ob er helfen könne, den Konflikt, der hier offensichtlich herrsche, zu lösen.

„Du gehst besser, du nackter Saubär!“ sagte einer der Leute zu ihm, woraufhin Vorderbrandner meinte, ob denn jetzt An- oder Ausgezogensein das Problem sei.

„Wie?“ fragte der Mann aus der Gruppe, der ihn als einen nackten Saubären bezeichnet hatte.

„Ihr wollt, dass die verschleierte Frau ihren Schleier auszieht, aber ich, der ich ausgezogen bin, bin ein nackter Saubär. Diesem derben Vokabular entnehme ich, dass ihr wünscht, dass ich mir etwas anziehe.“

„Das ist doch etwas ganz anderes. Misch dich nicht ein und schleich dich!“

Vorderbrandner schleichte sich nicht, sondern sagte, mit einer provozierenden Art, mit der er in solchen Situationen zu Hochform aufläuft: „Ausziehen und anziehen sind für mich sehr verwandte Begriffe, in der Tat, sie bedingen sich gegenseitig.“

„Es geht hier um Grundsätzliches, um eine Ideologie. Nicht ob sich jemand auszieht oder anzieht“

„Ausziehen und anziehen sind sehr grundsätzliche Dinge. Ein Kind zieht sich aus, wenn ihm warm ist, ein Kind zieht sich an, wenn ihm kalt ist. Wo ist da eine Ideologie? Das ist eine pure Notwendigkeit des Lebens, sich aus- oder anzuziehen.“

„Dann frag doch mal die Vollverschleierte, ob sie sich aus purer Notwendigkeit des Lebens ihren Schleier überwirft in dieser Hitze!“

„Es sieht unbequem aus, bei diesen sommerlichen Temperaturen mit einem Vollumhang herumzulaufen. Sie muss schrecklich schwitzen. Ich erkenne in der Tat keine Notwendigkeit, im Gegenteil“, sagte Vorderbrandner, und alle schienen sich einig zu sein. Nur von der Vollverschleierten war nichts zu hören und nichts zu sehen, und sie machte, trotz des einleuchtenden Arguments Vorderbrandners, dass es bei sommerlichen Temperaturen schön sei, sich auszuziehen, keine Anstalten, sich des Schleiers zu entledigen.

Plötzlich kamen Männer auf die Wiese, etwas fremdartig in ihrem Aussehen, für unsere Breiten üblich angezogen (also Gesicht, Hände und Arme nicht bedeckt). Sie suchten wohl die verschleierte Frau, denn sie waren sehr aufgeregt, als sie sie erblickten. Sofort rissen sie sie recht grob an sich. Vorderbrandner mischte sich ein und sagte, sie sollen nicht so grob sein zu der Frau, wo sie doch wahrscheinlich ohnehin furchtbar schwitze unter ihrem Schleier. Er fragte, ob man sie denn nicht erlösen könne, nahm ihren Schleier und hob ihn leicht in die Höhe.

Ich dachte mir: Vorderbrandner, du Kindskopf, lass das! Du bist ein Kind geblieben, aber die meisten anderen – vor allem Männer, die vollverschleierte Frauen suchen – sind verbohrte Erwachsene, die sich hinter ihren Ideologien verstecken. Durch die Ideologie wird Aus- oder Angezogensein zum Problem gemacht, denn ein Problem lässt sich besser kontrollieren als die Welt mit all ihren Möglichkeiten des Aus- und Angezogenseins. Das dachte ich mir, und während ich mir das dachte, hatten sie Vorderbrandner schon zu Boden geworfen, wälzten und rauften sich mit ihm. Der nackte Vorderbrandner im Ringkampf mit den Männern, während die Vollverschleierte regungslos stehenblieb – ein Bild wie ein Krieg. Ich hatte Angst um Vorderbrandner, aber ich war zu ängstlich, mich ins Getümmel zu werfen, um ihm beizustehen. Also rief ich die Polizei. Als ich die Polizei gerufen hatte, war ich unsicher, ob die Polizei eine Hilfe für Vorderbrandner sein würde, denn der nackte Vorderbrandner in diesem Getümmel würde wohl als Erregung öffentlichen Ärgernisses identifiziert werden. Als nackter Saubär eben.

Die Leute, die Vorderbrandner anfangs als nackten Saubären betitelt hatten, kämpften jetzt großteils gegen die Männer, die die vollverschleierte Frau gesucht hatten. Plötzlich, inmitten des Aufruhrs, fiel die Vollverschleierte um wie ein Baumstamm. War sie in der Sommerhitze kollabiert? Niemand der Kämpfenden hatte ihren Zusammenbruch bemerkt, stattdessen wurde unverdrossen weitergebalgt und -gestritten. Vorderbrandner konnte sich unterdessen aus dem Getümmel befreien, lief schnurstracks ans Ufer des Sees und sprang ins Wasser. Ich überlegte, ob ich es wagen sollte, die Vollverschleierte von ihrem Schleier zu befreien oder ob jede Hilfe schon zu spät kam oder ob ich zusätzlich zur Polizei einen Krankenwagen rufen sollte oder ob ich einen der Männer, die die vollverschleierte Frau gesucht hatten, darauf hinweisen sollte, sich nicht weiter zu prügeln, weil die Frau Hilfe benötigt. Oder ob ich dem ganzen Irrsinn, als den ich ihn erlebte, einfach seinen Lauf nehmen lassen sollte.

Die Offenheit des Künstlers

Ich fühlte mich im Sommerloch und saß etwas ratlos vor einem weißen Blatt Papier. Ich sah nach draußen. Ich sah, wie die sattgrünen Blätter der Esche im reifen Sommerwind wogten. Plötzlich klingelte es an der Tür. Ich öffnete, und vor mir stand Grübeldinger aus Salzburg, der Salzburg normalerweise nie verlässt. Zumindest hatte er das bisher immer behauptet. Er fühle sich gezwungen, in Salzburg zu sein, hat Grübeldinger über all die Jahre immer wieder gesagt, es sei Verrat an seinem eigenen Leben, Salzburg zu verlassen. Er sei glücklich und gleichzeitig todunglücklich, immer in Salzburg zu sein und es nie zu verlassen, wobei er meist betonte, dass er glücklich sei, in Salzburg zu sein, aber unglücklich sei über seinen inneren Zwang, es nie zu verlassen. Das Sein in Salzburg mache ihn glücklich, während das Nie-verlassen-können-von-Salzburg ihn unglücklich mache. Es sei aber nunmal seine Pflicht, in Salzburg zu sein. Diese Gedanken schossen mir durch den Kopf, als Grübeldinger vor meiner Tür stand, dieser Tür, die sich nicht in Salzburg, sondern in München befindet. Ehe ich etwas sagen konnte, sagte Grübeldinger: Ich habe den Künstler in mir entdeckt. Es ist die Pflicht eines jeden Künstlers, offen für die Welt zu sein, und so habe ich beschlossen, von Salzburg nach München zu fahren.

Es gelang mir, Grübeldingers Worte zu vernehmen und sie gleichzeitig zu ignorieren, was eine neue Erfahrung für mich war. Ich konnte diese neue Erfahrung jedoch nicht reflektieren, da ich mich an Grübeldinger vorbeizwängte und mich ins Treppenhaus begab. Die Treppen knarzten unter meinen Füßen, als ich ins Freie stürmte. Ich raste wie entfesselt die Straße entlang und hatte gerade noch Zeit, die sattgrünen Blätter der Pappeln im reifen Sommerwind zu sehen, als mich plötzlich ein Luftzug erfasste und mich nach oben zog. Ich schwebte über den Häusern Münchens und erinnere mich, dass mich eine Angst erfasste, so ganz ohne Boden unter meinen Füßen. Die Angst wich schnell der Begeisterung, denn es war ein schöner Anblick, die Stadt im reifen Sommerlicht unter mir und die Berge in der Ferne glitzern zu sehen. Ich dachte kurz an Grübeldinger, wie er vor meiner offenen Tür steht mit seiner neuentdeckten Offenheit. Zumindest meine Tür steht ihm offen.

Ich blicke nach unten und versuche zu erkennen, was unter mir liegt, doch ehe ich mich weiter damit beschäftigen kann, bin ich auf einem Berggipfel gelandet und erkenne unter mir das einsame Bergahorn, das ich letzten Sommer einmal besucht habe. Freudig schwebe ich zu ihm und lande in seiner Krone. Seine Blätter wogen im reifen Sommerwind. Unter uns erkenne ich einen See, an dessen Oberfläche der Wind kleine Wellen kräuselt. Ich will mich abkühlen im Wasser des Sees und schwebe also weiter, als ich plötzlich meine Schwerelosigkeit verliere und mit einem heftigen Satz ins Wasser stürze. Wasser gischtet und spritzt um mich herum. Ich erkenne ein paar Fische, die erschrocken zur Seite springen. Als sich das Wasser nach meinem Einschlag beruhigt hat, drehe ich mit den Fischen ein paar Runden im See. Auf einmal merke ich, dass ich heftig zu schwitzen beginne, was ich merkwürdig finde, denn ich schwimme mit den Fischen im kühlen Wasser. Ich schaue nach oben zur Sonne, die das Wasser hell beleuchtet. Mitten in dieser Wasser-Sonnen-Welt denke ich plötzlich an meine Wohnungstür und mache mir Sorgen, weil ich sie nicht verschlossen habe, als ich fluchtartig das Haus verlassen habe. Ich schließe meine Augen, beschließe aber gleich darauf, sie zu öffnen, um Klarheit in meine Gedanken zu bringen. Ich öffne also die Augen und sehe die sattgrünen Blätter einer Esche über mir, die im reifen Sommerwind wogen. Die Sonne scheint hell und warm, und ich schwitze in ihren flachen Strahlen. Ich höre eine sehr angenehme Stimme, sehr nah, die sagt: „Lass uns schwimmen gehen!“ Trotz dieser sanften und liebevollen Einladung fällt mir genau in diesem Moment wieder die offene Tür ein, die ich nicht verschlossen habe, als ich fluchtartig das Haus verlassen habe. Grübeldinger und die offene Tür – das ist ein Bild, das mich nicht verlässt; die Offenheit des Künstlers, von Salzburg nach München zu fahren. Merkwürdigerweise sehe ich Grübeldinger jetzt am Münchner Hauptbahnhof stehen, wie er einen Zug nimmt nach Worpswede. Wieso Worpswede? Ich weiß nicht, wieso ich glaube, dass Grübeldinger nach Worpswede fährt. Ich weiß auch nicht, ob es wichtig ist zu wissen, dass Grübeldinger meine Wohnungstür verschlossen hat, bevor er nach Worpswede gefahren ist.

Ich blicke in die tiefe Sonne und sehe vor mir die Umrisse eines Frauenkörpers. Mir gefällt dieser Frauenkörper im tiefen Sonnenlicht. „Lass uns schwimmen gehen!“ höre ich wieder die Stimme sagen. Langsam erhebe ich mich. Die Sonne blendet. Ich gehe wie blind durch das sanfte Gras, das ich unter meinen Füßen und an meinen Beinen spüre, von Gefühlen geleitet.

Die Wahrheit über Ingeborg Bachmann

Ich habe Angst, nichts zu wissen. Deshalb gehe ich ins Internet, in diese Mischung aus gigantischer Müllhalde und allwissendem Archiv. Das weiß ich nicht, das habe ich gelesen.

Ich lese, und das Lesen ist eine Tätigkeit, die ich oft mit Nichtstun verbinde, weil mein Körper dabei untätig herumhängt, während mein Kopf nach Bildern sucht. Um die Bildersuche zu erleichtern, schaue und höre ich. Ich höre Marcel Reich-Ranicki sprechen. Marcel Reich-Ranicki ist seit etwa drei Jahren tot, deshalb höre ich ihn nicht persönlich, sondern in einem Video, das 2001 aufgezeichnet wurde. Das habe ich gelesen, dass das Video im Jahr 2001 aufgezeichnet wurde, doch meine Fähigkeit reicht nicht so weit, mich ins Jahr 2001 zu denken, deshalb spricht Marcel Reich-Ranicki zu mir im Jahr 2016, beziehungsweise, um es weiter zu präzisieren: Er spricht heute. Er spricht über Ingeborg Bachmann, die damals, 2001, als er über sie sprach, schon lange tot war, nämlich seit 1973, so habe ich es gelesen. Weiß ich jetzt irgendetwas über Ingeborg Bachmann, weil ich Marcel Reich-Ranicki über sie sprechen höre, oder kann ich nur vermuten, wer Ingeborg Bachmann vielleicht war?

Ich lese ein paar Zeilen in Malina, dem Roman Ingeborg Bachmanns. Ich werde traurig über so viel Traurigkeit. Sind nur die Bachmann und meine Mutter so traurig, oder sind es alle Frauen? Kann man sich in Traurigkeit verlieren und sie zu einem permanenten Zustand ausgestalten? Traurigkeit in Permanenz, ist das noch Traurigkeit, oder nennt man das Depression? Ist es wichtig, wie man etwas nennt?

Ich traue meinen Begriffen nicht, will Klarheit in meine Sprache bringen. Deshalb lese ich Wittgenstein, der schreibt: „Die Welt ist alles, was der Fall ist.“ Da fällt mir auf, dass ich denke, dass das Gegenteil von Fall Aufstieg ist. Ist die Nicht-Welt also alles, was der Aufstieg ist? Da Wittgenstein schon tot ist, noch länger als Ingeborg Bachmann, und ich ihn nicht mehr dazu befragen kann, beschließe ich, den Gedanken nicht weiterzuverfolgen und lege das Buch Wittgensteins beiseite. Stattdessen höre ich wieder Reich-Ranicki zu, wie er über die Bachmann redet und könnte mir denken: Was Reich-Ranicki sagt, ist die Wahrheit, über die Bachmann und überhaupt. Doch ich will mir das nicht denken, denn es beschleicht mich ein Gefühl, dass das der Wahrheit nicht gerecht wird. Ist die Wahrheit das, was ich für sie halte, oder ist selbst das eine Lüge, die sich in meinem Kopf festgesetzt hat? Wechselt meine Wahrheit jeden Tag ihr Gewand, und es ist meine Aufgabe, ihr jeden Tag unters Gewand zu schauen? Bilde ich mir zu viel ein, bei den vielen Bildern, die ich in meinem Kopf erschaffe?

Mit dem Gefühl, nichts zu wissen, über die Bachmann im besonderen und über die Welt im allgemeinen, verlasse ich das Internet. Ich gehe aus der Wohnung, aus dem Haus, auf die Straße. Ich staune über den Boden unter und über den Himmel über mir. Ich kann mir ein Lachen nicht verkneifen. Darüber, dass ich wirklich hier bin. Hier und heute. Und die Welt erlebe, mit all ihren Geheimnissen.

In den Wolken

Die Wolken hingen schwer zu mir herab. Sie sanken und sanken, sodass ich plötzlich mitten unter ihnen war und sie nicht mehr als Wolken, sondern als dampfende Kälte wahrnahm. Ich verlor die Orientierung, ging einen Schritt nach dem anderen und hoffte, mich nicht im Kreis zu bewegen ohne es zu bemerken. Ich erinnerte mich, dass ich von Schluchten umgeben bin, was eine Gefahr darstellte, die ich jedoch nicht als solche wahrnahm, weil ich vor lauter dampfender Kälte nicht mehr sicher war, ob ich von Schluchten umgeben bin, obwohl ich mir eben noch sicher war. Vermutlich verhinderte die dampfende Kälte, die in mich hineinkroch, die Wahrnehmung dieser Gefahr. Das wäre eine mögliche Erklärung, die jedoch nicht zwingend ist, da die dampfende Kälte, die ich nun als solche wahrnahm, eben noch Wolken gewesen waren. Ich spielte eine Melodie auf dem Klavier, um mich vor der dampfenden Kälte, die man zum besseren Verständnis auch als Wolken bezeichnen könnte, abzulenken, die mich ihrerseits von der Gefahr der mich umgebenden Schluchten ablenkte. Das Klavierspiel wiederum bewirkte, dass ich mich in ihren Armen wiederfand. Ich spürte die Wärme ihres Körpers, ganz im Gegensatz zur dampfenden Kälte, sodass ich beschloss, das Klavierspiel zu beenden, woraufhin das Klavier beschloss, von selbst weiterzuspielen. Dies störte mich jedoch nicht sehr, da ich intensiv mit dem Abtasten ihres Körpers beschäftigt war. Das Klavierspiel unterstützte mit seinem sanften Rhythmus dieses Abtasten. Ehe ich das Abtasten intensivieren konnte, gingen wir nach draußen. Nein – ich habe es nicht als Gehen in Erinnerung, eher als Schweben. Waren wir bekleidet oder nackt? Es war nicht wichtig, denn draußen war die dampfende Kälte verschwunden. Die Sonne schien hell und warm. Die Blätter der Bäume, deren Farbe ich vergessen habe – ich glaube, ein sattes Grün wahrgenommen zu haben -, wogten im leichten Sommerwind. Wir schwebten weiter, so hatte ich keine Zeit, die Bäume weiter zu betrachten. Das machte nichts – das Schweben war angenehm. Wir schwebten über Blumenwiesen, bis wir in eine Steinlandschaft kamen. Bei den Steinen schwebten wir nicht weiter. Wir kletterten über die Steine. Mit jedem Schritt spürte ich die Steine unter mir. Nach dem Schweben war es angenehm, die Steine zu spüren.

Plötzlich zog eine langer Schatten heran, und ich erinnerte mich an die dampfende Kälte, doch ehe ich aufschauen konnte, um zu prüfen, ob der Schatten der Schatten eines Berges war oder eine Wolke, die heranzog, wurde ich selbst gezogen und fand mich hoch in der Luft wieder. Um mich herum Alpendohlen, die um sonnenbeschienene Berggipfel schwebten. Ich konnte mich selbst nicht sehen, doch es ist anzunehmen, dass ich eine Alpendohle war, weil ich so harmonisch mit meinen Fluggenossen durch die Felsklüfte flog. Ich versuchte, meine Flügel zu erspüren, um festzustellen, ob ich tatsächlich eine Alpendohle bin. Plötzlich sehnte ich mich nach den Steinen in der Felslandschaft unter meinen Füßen. Stattdessen fand ich mich in ihren Armen wieder. Draußen vermeinte ich Regen zu hören, was mich annehmen ließ, drinnen zu sein. Ich überlegte, ob draußen oder drinnen für mich noch gültige Kategorien sein können. Ehe ich weiter darüber nachdenken konnte, schlief ich ein.

Das Sein in seinen Verschiedenheiten

Vorderbrandner ist wieder in eine Sinnkrise verfallen. Das merke ich sofort, als ich ins Büro komme. Lustlos sitzt er vor seinem Laptop, die Bücher links und rechts davon gestapelt.

„Was ist denn los?“

„Das Verb. Das Verb! Ich bin ein Bezweifler seiner Existenzberechtigung: Alles ist. Wozu braucht es mehr Verben als sein?“

„Ist nicht alles verschieden in seinem Sein? Benötigen wir dafür die weiteren Verben, um diese Verschiedenheit zu beschreiben?“

„Dafür gibt es die Nomen: Ich bin Vorderbrandner, du bist Hinterstoisser.“

„Ich habe eine Idee: Wir führen für jeden ein neues Verb ein. Das wird der Wirklichkeit gerechter. Du, Vorderbrandner, bist nicht, sondern zwist, weil du immer den Zwist suchst. Zwisten – ein neues Verb, nur für dich!“

„Und du, Hinterstoisser, bist der große Allmächtige. Du bist, über allem Zwist.“

„Ich weiß nicht was ich. Es gibt noch kein Verb für mich. Das wäre doch eine Aufgabe, ein Verb für mich zu finden!“

Den Rest des Tages lauschen wir Ernst Jandl bei der Rezitation seines Gedichts auf dem land und hoffen, dadurch neue Verben zu finden:

b.w.gung

Bei mir in der Straße hat ein neuer Laden eröffnet. Auf dem Schild steht: b.w.gung. Ich bin ein neugieriger und offener Mensch, deshalb will ich unbedingt mal in diesen neuen Laden hineinschauen. Ich bin auch ein vorsichtiger Mensch, deshalb mache ich mir vorher meine Gedanken über diesen Laden, bevor ich hineinschaue.

Es wird wohl ein Chinese namens Gung sein, der diesen Laden führt, denke ich. Ich habe nichts gegen Chinesen, im Gegenteil, ich bin neugierig auf andere Kulturen und offen ihnen gegenüber. Aber man stelle sich nur vor, ich betrete den Laden des Herrn Gung und dann steht da zum Beispiel ein Afghane und ein Syrer drinnen. Das wäre eine schwierige Situation, ein Zusammenstoß der Kulturen, auf den ich mich natürlich vorbereiten sollte.

Heute morgen, als ich an dem Laden vorbeigehe, denke ich mir, dass es sich nicht lohnt, so viel zu denken, und ich gehe spontan in den Laden des Herrn Gung. Im Laden begrüßt mich ein Mann, der so gar nicht aussieht wie ein Chinese. Eher wie ein stinknormaler Deutscher. Ich frage den Mann, ob Herr Gung da sei.

„Herr Gung?“

„Ja, Herr Gung. Der Laden heißt B.W.Gung, also nehme ich an, dass er von Herrn Gung geführt wird.“

„Sie haben eine blühende Phantasie“, sagt der Mann und lächelt. „Benedikt Wegener ist mein Name. Freut mich, dass Sie mich besuchen! Der Name meines Ladens steht für Be-we-gung. Ich habe mich der Bewegung verschrieben, weil ich finde, dass sich die Menschen zusehends zu wenig bewegen und nur noch vor ihren Laptops, Tablets und Smartphones sitzen.“

Ich schaue mich im Laden um.

„Sie betreiben also ein Fitnessstudio? Aber sie habe ja gar keine Geräte!“

„Mit Bewegung meine ich das Voranschreiten im Freien, also dreidimensionales Gehen ganz ohne Brille. Ich gehe mit den Leuten herum und zeige ihnen die Phänomene unserer Erde in Echtansicht.“

Herr Gung geht mit mir aus dem Laden und zeigt auf einen Baum auf der anderen Straßenseite: „Sehen Sie die Blätter dieses Baumes, wie sie sich im Wind bewegen?“

Benedikt Wegener geht über die Straße zum Baum. Ich folge ihm.

„Ich habe meiner vier Monate alten Tochter die grünen Blätter gezeigt, wie sie sich im Wind bewegen. Sie war fasziniert, geradezu hingerissen. Da kam mir die Idee für meinen Laden.“

Ich habe mich, wie gesagt, gewissenhaft vorbereitet auf den Besuch im Laden Benedikt Wegeners, der für mich doch immer Herr Gung bleiben wird. Ich habe mit vielem gerechnet: mit chinesischem Deutsch, mit Afghanen und ihren verschleierten Frauen, mit Syrern die Messer zücken. Aber nicht mit grünen Blättern, die sich im Wind bewegen. Ich sollte mich öfter überraschen lassen.